…と、本が読める属性にとっては「ライトノベル」と名高い聖書。

ラノベの定義は現在でもさまざまですが、この「聖書はラノベ」発言というのはおそらく

すごそうでカタそうな古典という印象の本だが、読んでみると内容はおもしろい(場合によっては単純)(※)

という意味だとで使われているようです。

→【完結】天使と悪魔の聖書漫談(預言者アライさん著/NOVEL DAYSにて完結済)

書き手はクリスチャンではないのでご安心(?)ください。チャットノベル形式なのでサクサク読めます。

いろいろとツッコミどころはありますが、読めないよりかはマシな「くだけた文体の聖書」です。残念ながら新約聖書分しかありません。

明治四十年代前半というのは「標準語」という人為的な統一言語空間の上に「言文一致体」による「文学」が一定の達成点を迎えた時代なのである。

(引用:大塚英志「怪談前夜 柳田民俗学と自然主義」p.54)

…と言う感じで、今日われわれが当たり前のように認識している「文学」という営み(大塚英志はこれが成立したのが明治40年代だと言っている)と、宗教経典を比べるのはいろいろと踏まなくてならない手順を飛ばしているようです。

このコラムは、前述したように「すごそうでカタそうな古典という印象の本だが、読んでみると内容はおもしろい(場合によっては単純)、という意味で『聖書はラノベ』ではないかと思った」という方々へ向けてのトピックを集めているので変わらず公開はいたしますが、読まれるみなさまにおかれましてはご理解のうえ閲覧お願いします。

さて、当コラムのライターは「聖書はラノベというよりアンソロジー」という主張を折に触れて繰り返すカンタンなお仕事をしているのですが

※補足※

聖書は1600年にわたっておよそ40人ほどの人間の手を通して描かれたものを編纂した書であります。長きにわたって、接点もないようなさまざまな立場の人間が書いたにもかかわらず、主張が一貫していることなどがあり、クリスチャンは「聖書は神の意志が働いている(聖書の作者は神/聖書は神の霊感によって書かれた)」といった表現をする…ということを受けて「聖書はアンソロジー」と言っています。

そんな仕事のなかで、私はさまざまな人の「聖書はラノベ」という主張を見てきました。

そして、その主張のなかにもおおまかに2種類の主張があることに気付きました。

①旧約聖書の神話要素を指してラノベと言っている人

②新約聖書のイエスが俺TUEEEE系っぽいことを指してラノベと言っている人

▼「聖書 ラノベ」についてのみんなのツイート

①に関しては、そもそも神話好きならわりとサクサク摂取できる(※)と思うので、独自に読む方にまかせようと思います。

(※)おそらく、日本人が「神話」と聞いてイメージするものとは少しちがった物語に感じられると思いますが。

ということで、このページでは②の「イエスの俺TUEEEE系要素」についてカンタンにご紹介してみたいと思います。

・

・

・

・

・

・

目次

イエスについて書かれた四福音書

聖書は66巻、そのなかでもイエスの公生涯のことが記されているのは「新約聖書」の福音書にあたる部分です。

イエスの俺TUEEE!系ラノベ主人公感

「英雄的なイエス像」というのはヘレニズム文化(ギリシャ的な文化)とキリスト教が融合していくときにできたんだろうな…と思います。知らんけど…。

①奇蹟をおこしまくって民衆の心を掴んだ

イエス様が奇跡を起こされたのは、イエス・キリストが、神の子であり救い主であることを人々に証明するためです。

(引用:【まとめ】イエス・キリストが起こした奇跡って何がある?ジャンル別にご紹介!」キートンの”キリスト教講座”

実際、イエス様が行われた奇跡は、どれも人々の常識をはるかに超えるものでした。

自然も支配するわ、病気も癒すわ、死人も生き返らせるわ。

これらの奇跡によって、人々がますますイエス様を信頼するようになったのは間違いないでしょう。

イエス・キリストの奇跡一覧&福音書の信頼性への議論と弁証も紹介

イエス・キリストの奇跡一覧&福音書の信頼性への議論と弁証も紹介

②預言された人として受容可能な生涯を送った

諸書も含めた旧約聖書全体を考えると,全部で約75個の異なったメシア預言が成就したことになります。 先ほどと同じように,75個の異なった預言が全て成就する確率を計算してみると,2分の1の75乗=377垓(がい)7893京(けい)1862兆9571億6170万9568分の1(=2.6469779601696885595885078146238811314105987548828125×10-23)となります。 この確率は,377垓(がい)7893京(けい)1862兆9571億6170万9568個の全く同じボールの中から,「当たり」である唯一のボールを,目隠しをして一発で引き当てる確率と同じです。

(引用:「旧約聖書のメシア預言とその成就する確率」Palm Branch)

【メシア預言って食えるの?】旧約聖書のイエス預言一覧とその成就&弁証を軽く紹介

【メシア預言って食えるの?】旧約聖書のイエス預言一覧とその成就&弁証を軽く紹介

③人間的にも尊敬される賢い改革者だった

イエスが賢い人間だというのは聖書を読んで判断していただけたらと思いますので、気になった方はご自身でいずれかの『福音書』をごらんください。

・福音書はイエスのファンブックだろ、賢く書かれてるのは当然やろ

・信じてる人間の言うことは信頼できない

といった感覚を持たれると思いますが、「福音書が書き起こされたときはまだ実在のイエスを見知っていた人たちが存命だった」「内容にブレのないたくさんの写本が見つかっていること」などから、福音書のイエスの記述はそれなりに中立性が高いモノであるとされています。

くわしくは以下のコラムでまとめているので興味があったらご覧ください。

イエス・キリストの奇跡一覧&福音書の信頼性への議論と弁証も紹介

イエス・キリストの奇跡一覧&福音書の信頼性への議論と弁証も紹介

また、「キリスト教徒じゃないけどイエスを高く評価している」という人の声もあるのでピックアップしてみました。

レザー・アスラン

(写真:ラリー・D・ムーア提供)

あまり熱心でないムスリムと威勢のいい無神論者の入り混じる過程で育ち、15歳のとき初めてイエス・キリストのことを知り、キリスト教徒になったが、その後イスラム教に改宗。「私は間違いなくイスラム教徒であり、スーフィズムはイスラム教の中で私が最も忠実に守っている伝統です。」「それはイスラム教は正しく、キリスト教は正しくないと思います。すべての宗教は、個人が信仰を説明するのを助けるシンボルと隠喩からなる言語にすぎません。」(Wikipedia)

キリスト教の起源について二十年にわたる厳密な学問的研究の結果、私は今、かつて「イエス・キリスト」に対してそうであったよりもずっと純粋に、心から「ナザレのイエス」の信奉者になっていると自信をもって言うことができる。かくも多くの懐疑主義者が、その物語の価値によって、真実のものとして受け入れた物語もほかにありません。

(引用:引用:レザー・アスラン著/白須英子訳/文春文庫「イエス・キリストは実在したか?」」17

なぜなら、歴史上の人物としてのイエスの包括的な研究で、できれば明らかにしたいのは、「ナザレのイエス」――「人間」としてのイエスで、それは「救世主(キリスト)」イエスに負けず劣らずカリスマ的で、人を動かさずにはいられない魅力に溢れる、賞讃に値する人だからだ。ひとことで言えば、彼は信じるに値する人物だ。

(引用:レザー・アスラン著/白須英子訳/文春文庫「イエス・キリストは実在したか?」pp.330~331

チャールズ・テンプルトン

ビリー・グラハム(アメリカの有名な伝道師)のパートナーだったが、のちに不可知論者に転向した男性。次に紹介するのは、ジャーナリスト:リー・ストロベルのテンプルトンへのインタビュー。神に対して懐疑的な言葉をひとしきり語ったあとのテンプルトンの言葉。

「イエスは、歴史上最も素晴らしい人間だっただろう。道徳観は天才の域に達していたし、独特の倫理観も持っていた。私がこれまで直接会ったり、本で読んだりした人物の中で、本質的に一番頭のいい人だと思う。自分に課せられた使命を全うしたイエスの死は、この世界にとって大きな損失だった。イエスについて言えるのは、とにかくすごい人物だったということだ」

(中略)

突然、テンプルトンの思考が止まったのがわかった。この先話を続けるべきかどうか悩んでいるような、短い間。そしてゆっくりと、

「あの……。イエスは一番……」と言って黙り、それから「私にとって、イエスはこの世界の中で一番大切な存在なんだ」と宣言した。

そして、私が絶対に想像できなかった言葉がこぼれた。

「もし、こういう言い方ができればだが……」テンプルトンの声が震える。「私は……あ、イエスのことが……、恋しい」

テンプルトンの目から涙が溢れた。顔をそむけ、下を向き、左手の顔の前にかざして泣き顔を見られないようにしていた。肩が震えている。

(一体何なんだ。何が起きているんだ……)

(引用:リー・ストロベル著/峯岸麻子訳「それでも神は実在するのか?―「信仰」を調べたジャーナリストの記録」pp.26~28)

イエスが救世主であり神であるかどうかを信じるかは別として、人間として優れた存在であったと考えるのはそんなに無理はないと思われます。

…ということで、「イエスの俺TUEEE!系ラノベ主人公感」についてのまとめでした!楽しんでいただけたなら幸いです。

冒頭では「聖書はライトノベルというよりアンソロジー」説を推奨している…みたいに書きましたが、

という側面にも気づいてしまいました。

「聖書はラノベ説=聖書の原作者は神と認めている」

のかもしれません。信仰が足りないライターでした。

もう一段階深い理解をしたい方は…

聖書(神話を含む伝説)とは何か、文学とは何か、現代ポップカルチャーとは何か、あたりを認識していく

『聖書』を「ライトノベル」に例えるのはある種で「三角系で黄色を説明する」みたいな話、なのだと思います。なので、それを行いたい場合にはしかるべき手続きと定義の共有を行ってやるのが(少なくとも対外的に何か発信したい場合には)いいのかなぁ、と思います。

ちょっとその辺私にもわからないのですが、これまでイロイロ読んだり観たりしている中で学んだこととして

①神話とは何か

②文学とはなにか

③日本文学史

④日本におけるサブカルチャー受容・変遷史

…みたいなのを認識していく、といった道筋が見えてきました。また言語化できたら追記したいです。

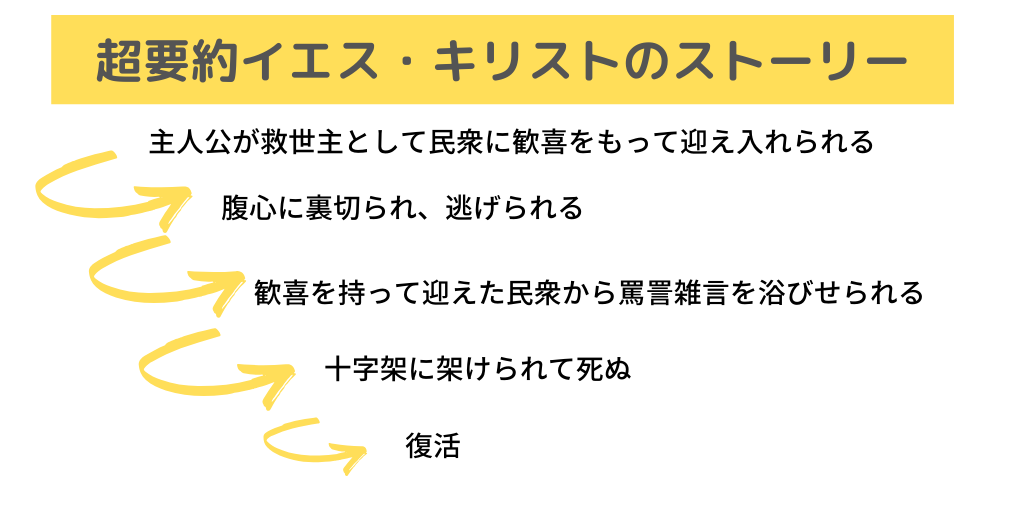

なんだかんだイエスは一般的な「英雄」とは言いづらい人物ではあった

一応ここまで「イエスの俺TUEEEE!」面を紹介してきましたが、じっさいに福音書を読まれたことがある方はイエスがいわゆる「現代の英雄的ラノベ主人公が私たちに与えてくれる読後感」とは違った印象の存在であることは感じて頂けると思います。

(KKOとは…「きもくてかねのないおっさん」のスラングのようです)

そういった視点で見ると、聖書(福音書)を「イエスを主人公としたライトノベル」と見せるのは、それなりのフィルターをかけないとむずかしいかもしれません。

代表的キリスト教/聖書ファンタジー小説13選(図書館レファレンス参考)

代表的キリスト教/聖書ファンタジー小説13選(図書館レファレンス参考)

「ヨハネの黙示録の名言」?構成、解釈の種類、他書簡との比較も紹介【同人誌をアツくする聖書入門】

「ヨハネの黙示録の名言」?構成、解釈の種類、他書簡との比較も紹介【同人誌をアツくする聖書入門】

「聖書は作り話か」とか「カインとアベルの話、神が悪い」「ユダは本当に裏切り者だったのか」とかの真実を知るには

「聖書は作り話か」とか「カインとアベルの話、神が悪い」「ユダは本当に裏切り者だったのか」とかの真実を知るには

おまけ~聖書のラノベ要素イロイロ

①「聖書、ライトすぎる」的なことを言う偉人たち

アウグスティヌス

(354年~ 430年)ローマ帝国(西ローマ帝国)時代のキリスト教の神学者、哲学者、説教者。ラテン教父。代表作「神の国」「告白」

聖書はキケロの荘重さには、くらべものにならないと思われました。傲慢にふくれあがっていた私は、聖書のつつましい体裁をいとい、内奥を見とおすだけの視力をもたなかった。聖書こそ、小さい者たちとともに生長するはずのものでしたが、私は「小さい者」であるなどは沽券にかかわると思い、傲慢にふくれがあって、自分をなにか「でっかい」者のように思っていたのでした。

(引用:アウグスティヌス著/山田晶訳/中公文庫「告白Ⅰ」第三巻第五章『聖書をその文体の単純さのゆえにいとう』p.1132)

ブレーズ・パスカル

フランスの哲学者、自然哲学者、物理学者、思想家、数学者、キリスト教神学者、発明家、実業家。代表作:「パスカルの定理」「パスカルの三角形」「確率論」の創始 サイクロイドの求積問題「パスカルの原理」など

他の宗教、たとえば異教などは、いっそう民衆的である。なせならそれらの宗教は外的なもののなかに存するからである。だが、それは知識人には向かない。純粋に知的な宗教は、知識人にはいっそう釣り合っているだろうが、民衆には役に立たないだろう。ひとりキリスト教だけは、外的なものと内的なものとが混ぜ合わされているので、すべての人に釣り合っている。キリスト教は民衆を内的なものへの引き上げ、高慢な者を外的なものへと引き下げる。そして、それらの二つがそろわなければ完全でない。なぜなら、民衆は文字の精神を理解しなければならず、知識人は精神を文字に従わせなければならないからである。

(引用:パスカル「パンセⅠ」二五一/ラ219/前田陽一・由木康訳/中央公論新社p.192)

)

なぜ「聖書はライトな読み物」に思えるのか――聖書の奥儀は人間には隠されている――という受容の仕方は伝統的にある

「聖書ライトすぎww」と言う人が絶えないのは、聖書自身がそういう第一印象を与えるようにできている、という理解は伝統的に「ある」…。

人間は原罪によって神との関係が断絶されている状況にある、ゆえに「神の言葉」であるとする聖書を重く受け止めることができない、的な理解は西方キリスト教会に伝統として存在する)

人間の存在様式と、これに神の言葉が届く仕方について、ハーマンはまさに、自らに語られた言の余韻の内に、凝縮して表現した。人間存在の内には、ひとつの声があるという。それは、自我の叫喚、感情の雄叫びではなく、神によって備えられた声である。

(引用:川中子義勝著「北の博士・ハーマン」p.68〜69)

それは、人間を神に向けさせ、神との対話に入らしめんとする促しの合図である。しかし、人はこれに気づかず、無関心に各々の道を歩みゆく。その責任が人間に問われる以前に、そもそも人間はこの声の存在に気づく能力を欠いている。このような人間存在の根本の無力・空虚を、ハーマンは「混沌」に準える。闇がその上を覆っている(創世1・2)。しかし、神の口の言葉が世界の混沌に創造の秩序を与えたように、神は無力の内に自足している人間に語りかけその空しさを認識させようとする。

いまや、神の創造の業は、人間存在の内に開始される。神は「へりくだり」、人間の言葉を採る。敢えて人間の様々な情念の発露にまでその業を一致させつつ、自らを啓示するのである。そこに語られる神の言の本質について、ハーマンは自らの経験を暗示する表現をもって語る。カインとしての自己認識を与えた彼の内なる叫び、それは同時に、宥和者キリストの呻き声であった。

その声は、彼に神の独り子殺しの罪を自覚させ、彼を神の前に戦かさずにはおかぬ徹底的な滅ぼしの宣告であった。しかし同時にそれは、この怒りの裁き自体の無効を告げ、彼に赦しを贈る神の力となった。

十字架の言は、滅び行く者には愚かであるが、救にあずかるわたしたちには、神の力でる。すなわち、聖書に「わたしは知者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さをむなしいものにする」と書いてある。

(コリント人への第一の手紙1章18~19節)

②マリア受胎告知の「エピソードゼロ」感

キリスト自身の起こした奇蹟ではないですが、新約聖書の「福音書」に書かれているイエスの母マリアの「処女懐胎」「受胎告知」も『伝説の黎明』っぽい

→聖書や神話を知らんと理解できんアートが多いのでエピソード別にまとめてみる(新約聖書篇4) 〜受胎告知(さとなおnote)

→5.聖母マリア離婚の危機に陥る(【完結】天使と悪魔の聖書漫談)

③なんだよ聖書も「選ばれた血筋」が主人公だったのかよ

ここまで読んで、

なんだよ、聖書って貴種流離譚だったの?NARUTOかよ

と思われた方もいるかもしれませんが、それは主に『イエス(神/キリスト)』においてのみ「そういう見方もできるかもしれない」程度の話であり、そのほか登場する人間は「ちょっとよくて、ちょっとダメな、フツーの人」という人物像が多いです。

聖書はギリシャ的英雄概念を受け入れない。ギリシャ的英雄とは、常人以上の人間的スケール、力、血統、弁舌をもち、天与の運命もほとんど掌握しているように思われることの多い人物である。

(ノースロップ・フライ著/伊藤誓訳「大いなる体系」p.261)

そのへんは「聖書を面白く読める理由でもあり、面白くない理由にもなる」と思うので、面白いな…と思います。(ややこしい)以下、聖書中の「普通の人たちの活躍」をまとめて表にしましたので、ご参考までに。

▼聖書は「普通の人たち」が活躍した物語でもあるということ

<<横スクロールで読めます>>

| 人物 | 知られている素性 | 仕事 | 聖書箇所 |

|---|---|---|---|

| ヤコブ | だます人 | イスラエル民族の「父」となる | 創世記27~28章 |

| ヨセフ | 奴隷 | 家族を救うこと | 創世記39章以下 |

| モーセ | 流浪の身の羊飼い(そして殺人者) | イスラエルを奴隷の境遇から約束の地へ導くこと | 出エジプト記3章 |

| ギデオン | 農民 | イスラエルをミデヤン人から救い出すこと | 士師記6章11~14節 |

| エフタ | 遊女の子 | イスラエルをアモン人から救い出すこと | 士師記11章 |

| ハンナ | 主婦 | サムエルの母となること | 第一サムエル記1章 |

| ダビデ | 羊飼いの少年で一家の末っ子 | イスラエルの最も偉大な王となること | 第一サムエル記16章 |

| エズラ | 律法学者 | ユダへの帰還を導き、聖書の一部を書く事 | エズラ記、ネヘミヤ記 |

| エステル | 奴隷の少女 | 自分の民族を大虐殺から救うこと | エステル記 |

| マリヤ | 小作農の少女 | キリストの母となること | ルカによる福音書1章27~38節 |

| マタイ | 取税人 | 使徒、そして福音書の記者となること | マタイによる福音書9章9節 |

| ルカ | ギリシャ人の医者 | パウロの同行者及び福音書の記者となること | コロサイ人への手紙4章14節 |

| ペテロ | 漁師 | 使徒、初代教会の指導者、新約聖書の2通の手紙の記者となること | マタイ4章18~20節 |

…というやりとりもあるように、「聖書そのものが証しているのは、血統も含めた『イエス・キリスト』のこと」なのですが、「それにあずかりたいと願う側には血統は求められない」というのは、(いくらキリスト教が千姿万態とはいえ)、共通認識として広く持っていて大丈夫な部分ではないでしょうか。

④「追放系ざまぁ」な旧約聖書ヨセフのエピソード

実は、旧約聖書にはすごくわかりやすく「追放系ざまぁ」の構造をしているエピソードがあります

それが、「エジプトに連れていかれたヨセフ」の物語(創世記37~50章)のエピソードです。別記事にまとめてみたので、気になる方はどうぞです。

【元祖なろう系?】追放系ざまぁ系として提示したい聖書エピソード-創世記ヨセフ

【元祖なろう系?】追放系ざまぁ系として提示したい聖書エピソード-創世記ヨセフ

→奴隷から宰相になったヨセフ

→ヨセフ(ヤコブの子)Wikipedia

⑤「エステル記」-聖書きってのおもしれー女エピソードー秩序の反転による祝福譚

おまけ:キリスト新聞社聖書ラノベ新人賞

キリスト新聞社が公募しているレーベルに『聖書ラノベ新人賞』というのもあります。

※「聖書ラノベ新人賞」は第一回第二回と開催されましたが、第三回は…そろそろ来るのかもしれません。(2021年4月9日)

大賞受賞作「17歳の牧師だけど何か質問ある?

→第1回聖書ラノベ大賞 連載「17歳の牧師だけど何か質問ある?」完結記念 作者・高山井作さんインタビュー 2020年9月1日(Kirishin)

→17歳の牧師だけど何か質問ある?(NOVEL DAYS)

聖書ラノベ新人賞2受賞作『超常バトルで読み解く神学序説!』

→【新連載紹介】 聖書ラノベ新人賞 大賞受賞作「超常バトルで読み解く神学序説!」が5月からスタート! 2019年4月1日(Kirishin)

→超常バトルで読み解く神学序説!(NOVEL DAYS)

・

・

・

・

・

・

▼聖書をできるだけ無料で手に入れる方法

【聖書おすすめ論に終止符】無料で最新聖書が読めるアプリ紹介!【僕の考えた最強の聖書入手法】

【聖書おすすめ論に終止符】無料で最新聖書が読めるアプリ紹介!【僕の考えた最強の聖書入手法】

▼こんなのもあるよ