こんにちは。人気マンガやアニメから聖書を解説していくWEBサイト「いつかみ聖書解説」です。

今日はちょっと志向を変えてファンタジー児童文学のお話しです。『空色勾玉』というファンタジー小説があります。

2018年8月で刊行30周年を迎えた、『古事記/日本書紀/風土記/延喜式代八巻祝詞をモチーフにした日本ファンタジー』と言われています。

▼「空色勾玉」「勾玉三部作」 についてのみんなのツイート

私は小5の時この小説に出会い、とてつもなくハマりました。

そして、勾玉三部作のモデルになった『古事記』に描かれている神々が「私が生きているこの国の神さまたちの姿」なのだと思い、そのカケラを拾い集めては自分なりに愛でてみたり考えてみたりしました。

しかし『古事記』を読んでも空色勾玉とは合わないことにも気づきはじめ…それがなぜなのかわからないまま月日がたちました。

時を経て、ちょっとした知識欲を満たすために図書館で「神道とはなにか」について調べていたとき、荻原規子先生が空色勾玉で描こうとしていたものが見えてきた気がしました。

そのうえで、荻原規子先生の描く「キリスト教」のイメージに対するちょっとしたギモンや、荻原先生の描く神々の姿に現れる「聖書の神(一神教の神)」との共通点などもお話ししてみたいと思います。

「現実を映し出す鏡」としてのファンタジー、そして空色勾玉の考察。楽しんでいただけたら幸いです。

この記事はネタバレを含んでいます。ネタバレが嫌な方は、原作を読んでからまた遊びに来て下さい!更新のお知らせを受け取りたい方は

をお願いします!

▼こっちもよろしく

【荻原規子】勾玉シリーズの生理(月経)描写~白鳥異伝が一番プロットに影響してる

【荻原規子】勾玉シリーズの生理(月経)描写~白鳥異伝が一番プロットに影響してる

白鳥異伝の時代/地名を考察(三野は岐阜)。ヤマトタケル伝説にはないラストが逆にキリスト教的だと俺の中で話題

白鳥異伝の時代/地名を考察(三野は岐阜)。ヤマトタケル伝説にはないラストが逆にキリスト教的だと俺の中で話題

【RDGレッドデータガール】アニメ小説共通の感想。泉水子のその後をガチ考察。高柳一条をキーパーソンにするとハピエンになる!…かも

【RDGレッドデータガール】アニメ小説共通の感想。泉水子のその後をガチ考察。高柳一条をキーパーソンにするとハピエンになる!…かも

目次

『空色勾玉』は古事記のメッセージ性に異議を唱えているファンタジーである…かも

『空色勾玉』について知りたい方は

→Wikipedia「空色勾玉」

→ブックメーター「空色勾玉」

→ ホンシェルジュ「『空色勾玉』と「勾玉」シリーズの魅力を考察!恋愛小説としても面白い! 」

…とぼんやりと思っている読者さんも多いのではないでしょうか。空色勾玉の感想を探してみると、こんなかんじです。

このお話の下敷きには古事記や続日本紀にある神話があって、つまり、まほろばの都は奈良盆地のようであり、月代王はツクヨミノミコト、その双子の姉照日王はアマテラスです。「できそこないの弟」と言われ、のちに狭也の運命の人となる稚羽矢はスサノオで、後半には、こういったキャラクターの持つ神話的象徴性がストーリー展開とぴったりマッチして大スペクタクルを繰り広げ、何とも心地よい大団円を迎えます。

(引用:「HANNAのファンタジー気分」)

日本神話をモチーフにしているのが特徴で、イザナギやイザナミ、天照大神・月読命・須佐之男命の「三貴子」など、国の誕生に関わる神々をとりあげています。イザナギが、亡くなったイザナミを追って黄泉の国へ行き、変わり果てた姿に恐れをなして逃げ帰るというエピソードを知っている方も多いでしょう。

(引用: ホンシェルジュ「『空色勾玉』と「勾玉」シリーズの魅力を考察!恋愛小説としても面白い!」 )

まだ神々が地上を歩いていたとされる古代の日本で、国家統一を図る「輝(かぐ)」の大御神と、それに抵抗する「闇(くら)」の一族との戦いのなかで、少年と少女が運命に翻弄されていきます。不老不死や輪廻転生など、死生観も盛り込みながら、壮大な物語が展開される作品です。

登場する神々やストーリーは古事記、日本書紀がベースになっている。照日王や月代王は人格神ではあるものの人間とは違う論理の元で生きており、ギリシャ神話や天守物語に登場する神々と重なり興奮した。神はこうでなくては。

(引用:「空色勾玉」読書メーター)

(じっさいにアンケートとったわけではないので正確なことはわかりませんが)

しかし、じっさいには『空色勾玉』と『古事記』は違うところに着地している物語、ととることもできるのです。

『古事記』においては、天つ神が葦原中国に降臨し、国つ神は地上を譲り渡す。天つ神が地上に国を築くのである。しかし、『空色勾玉』では逆に、闇を選んだ狭也と稚羽矢が地上に国を築く。

(引用:並木勇樹「見出される闇、アイデンティティとしての縄文ー『空色勾玉』論)

そう、『古事記』と『空色勾玉』にはラストにこんな違いがあるのです。

『古事記』→「輝(天照大神の末裔)」が日本をまとめていった

『空色勾玉』→「 輝 と闇(大国主、国つ神々)が習合したもの」が日本をまとめていった

といったことから、勾玉シリーズはたしかに古事記/日本書紀の神々がモデルのキャラクターが物語を繰り広げていきますが、荻原規子先生はそれら日本神話の主張にかならずしも賛同しているわけではない、と考えるのが妥当かと思います。

そもそも『古事記』『日本書紀』とは

ここで、一応『古事記』『日本書紀』のメッセージ性についておさらいしておきます。

日本の神話といえば、誰もが『古事記』『日本書紀』を思い起こす。しかし、本編にも述べたように「記紀」は奈良時代の始めに、多分に政治意図をもって編纂されたものである。

( 引用:瓜生中/渋谷申博著「日本神道のすべて[日本を日本たらしめるドグマなき宗教]を探求する!」 p.71)

けれども、戦後になって『古事記』の読みかたが変わってきた。それは何かというと、『古事記』がなんのためにつくられたかという点にある意図性の問題で、『古事記』の全編を貫いている主張は、神の後裔である天皇の統治がいかに正しいかという点にある。この日本列島は天皇によって統治されるべき国だというのが『古事記』の眼目になっている。

(引用:鑑賞日本古典文学〈第1巻〉古事記 邦光史郎『読書ノート』p.366)

巫女、審神者、祭を通して表出した神話は、部族内の人々の口から口へと語り継がれていった。そして、時代がたつとこれを専門に語る語部が登場し、彼らによって神話は口承されていったのである。彼らは始めのうちは、素朴な神話の真相を伝えていたかもしれない。しかし、これらの人々が語部としての職能をもつようになると、事情はしだいに変化してくる。

(引用:瓜生中/渋谷申博著「日本神道のすべて[日本を日本たらしめるドグマなき宗教]を探求する!」p.72)

彼らは在地の豪族の支配下におかれて、それぞれに伝持していた神話は支配者の都合のよいストーリーに書き換えられる。さらに時代が下ると豪族たちも天皇家に服従して、ついには神話は朝廷の神話に生まれ変わるのである。(中略)

そして、『古事記』『日本書紀』の編纂に至って、神話は大改造されることになるのである。

もっとも当時、日本全国というか、文明化した日本全体を一つに統べる王朝など存在せず、各地に王(きみ)というべき存在があり、それらは次第に統一に向かいつつあっても、統治する領域が離れていたりして、ある場合は共存し、ある場合は戦いながら、その中に比較的優位にある王、大王(おおきみ)というべき君主が、統合の姿勢を見せたのであろう。

(引用:三浦朱門著「天皇 日本の性質」p.91)

日本文化の原型を探し求めて数千年の歴史をさかのぼってみたことのあるひとなら、おそらくはだれしも、本居(宣長)が『大御国の古意』をつたえる神典とみた『古事記』の神代の巻あたりの情景を、いかにも国際色ゆたかな文明開化の姿として受けとらざるをえないのではあるまいか。たとえば、そこには、水田があり、機織具があり、鉄鋼(金山の鉄)があり、刀剣があり、鏡があり、古墳らしきものさえあるではないか。これらは、いずれも、弥生時代以降に、大陸から渡来した文物にほかならない」

(上山春平著「神々の体系」)

…といったかんじに、『古事記』『日本書紀』のメッセージをあらためて知ると『空色勾玉』とはちがった印象をもつ方も多いのではないでしょうか。

【古事記】を読みたい方は

『古事記』を知りたい方におススメコンテンツを紹介します。

①WEBでも読める『ラノベ古事記』

こちらは「古事記を現代語訳っていうかラノベ風にしてみた」というコンテンツです。WEBでも読めます。コンセプトは私が解説せずとも問題ないと思います。

②絵本『国生みのはなし』

こちらは、荻原規子先生著の『古事記えほん』シリーズです。

③書籍『観賞 日本古典文学 古事記』

これは、歴史好きな友人から教えてもらった、いくつかの古事記本の中から「一番わかりやすいなぁ」と思った本です。「原文読み下し」と「解説」で構成されていて、本格派でありながらわかりやすいです。

比較したラインナップは

です。この中では一番とっつきやすくて良いと思いました。「原文から読みたい」と言う方は『日本の古典―完訳〈1〉古事記』がいいかなと思います。

④古事記とユング心理学の本

日本におけるユング心理学の第一人者、河合隼雄先生が日本神話についてユング派心理学を用いて分析した論文の本です。

では『空色勾玉』のメッセージとは?

「じゃあ空色勾玉はどんなメッセージを持っているか?」というはなしをしてみたいのですが、

文学作品なので解釈は人それぞれであること、また、物語そのものに魅力があるためメッセージ性というものを必ずしもすくい上げる必要もないといえばない、ということを踏まえたうえで、問題ない方のみ読みすすめてくださればと思います。

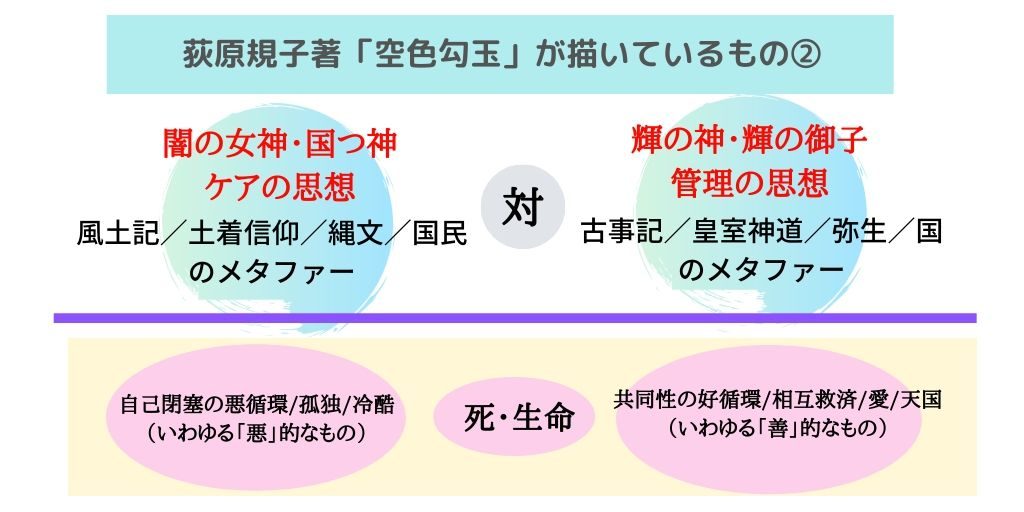

「闇=悪」「光=善」ではない

荻原規子先生はさまざまな著書やあとがきで折に触れて「闇と光の対立構造から脱却したかった」めいたことをおっしゃっている印象なので、これがメッセージのひとつかなと思います。

「ケアの思想」「管理の思想」という表現は、 中村圭志著『宗教で読み解くファンタジーの秘密Ⅰ』 からお借りしました。

(ただ、それが「悪と善の対立構造から脱却したかった」という意味ならば、成功しているとはいいがたいかな、とは個人的に思います。)

『空色勾玉』は「闇と光」それぞれが〈自己閉塞の悪循環〉も抱えているし〈共同性の好循環〉を好ましいと思っていて最終的にはそれを得ていく…という構図になっています。

死生観・神観

次に『空色勾玉』のメッセージとして受け止めてみたいのが、その「神観」です。「空色勾玉に出てくる神々」は、以下のように表現されます。

- 輝の大御神(イザナギ)

- 輝の三御子(天照大神、月詠御子、スサノオ)

- 闇の女神(イザナミ)

- 国つ神(八百万の神々)

※『空色勾玉』の神観念は「人間」と「神」を必ずしも区分できるものではないのは承知していますが、便宜上分けました。くわしくはこの後ろの「汎神論」についての解説でふれています。

これらの神々にはこういった特質があると描かれます。

| ①輝の大御神 | 光(「肉体」はない?)。 死や老いがない。純粋で残酷。 見ると目がつぶれる。許すという概念がない。 |

| ②輝の御子たち | 肉体あるが老いない。死なない。 純粋で残酷な性質がうかがえるが人情もある。許すという概念がない。 3。 |

| ③闇の女神 | 大地に遍在する。水/黄泉をつかさどる。 よみがえりをつかさどる。水に流すことができる。 |

| ④国つ神(八百万の神々) | イザナギとイザナミの子ども。大地。荒ぶる神でもある。人間の生贄により怒りを鎮める(と、人間が考えている)。怒ったりする(自然災害的なことを起こす)。 輝の系統のもの(不老不死の力を相入れないものと判断し、怒る)に対しても怒る。 不老不死は穢れ。一面として「酷さ」を持つが、本来は慈愛に満ちた麗しい神々であるとされる。 大地に実りをもたらす。国つ神にはぐくまれない土地は生命の息吹を持たない。 人間の祈りは聞かない(叶えない)が、人間が祈ることには意味があるとされる。贄(ささげもの)は受ける。 |

そのほか、主人公の狭也が「輝の神々」「闇の女神」「自然の神」に対してこんなふうに形容する描写があります。

…などなど、「神」についてじつに情緒ゆたかに描かれています。ですので「日本人が、かつて神々をどうとらえてきたのか黙想し、これからどうとらえていくのかを描きなおしてみた作品」だと受け止めることができるのではないかな、と思います。

〈勾玉三部作〉を書いた頃って、日本古代史の考え方があまり固まっていなくて、記紀神話はキリスト教文化に埋もれたケルト神話のように、仏教文化が入ってくる前の地層にある、というとらえ方をしていたんですよ。

書き終えた後に考えが変わってきて、それって違うなと。きっと「神仏習合」のほうが、日本人に根づいた本当の地層にあるものと近いんじゃないか、と思うようになりました。

(引用:荻原規子著/徳間文庫編集部編「〈勾玉〉の世界」pp.12~13)

熊野って猥雑な感じですね。なんでもありで、全部がご利益みたいな。混在してるのが当たり前で、神社は神社、寺は寺とかいわず渾然一体としてます。でも、一番そこに祈りにいきたくなるんじゃないかな、という気がして。

(引用:荻原規子著 徳間文庫編集部編「〈勾玉〉の世界」 pp.16~17)

念のため、「日本人の信仰って〈神道〉でしょ?空色勾玉は〈神道〉の解釈のひとつってこと?」といったギモンがでてきた方のために、〈神道〉の定義もお伝えしておきます。

神道とは、日本民族の神観念にもとづいてわが国に発生し、主として日本人の間に転回した伝統的な宗教的実践と、これを支えている生活態度および理念をいう。神道は、ニ、三の教派を別にすれば、教祖を持たない自然発生的宗教であり、主として日本人の間で行われている民族宗教である。(略)

(出典:「国史大辞典」)

神道とは日本民族固有の宗教であり、日本の列島がもつ風土環境と、そこに住みなした原始~古代人たちの生活習慣が織り成した歴史のなかに芽生え、はぐくまれた独自の、素朴な宗教的情操や霊的価値観を基盤として、不断に渡来する外来的文化をも摂取融合し、次第に成長をとげたものである

(引用:「原神道の世界」『講座日本の古代信仰』第1巻)

日本の風土に生まれ、民族の歴史とともに盛衰してきた宗教文化であるから、当たり前の日本人であれば、おのずからその生活の一部をなしてきたものであり、その生活感覚にはじめからなじみきった営みである点で、まさしく伝統文化の一端でしかない。(略)神道は、日本の風土と民族文化を抜きにして営まれた宗教独自の歴史や性格をもったことがない。現実の風土と社会がそのまま宗教の世界だという神道の本来的なあり方は、近代の見方からすれば、いわば宗教以前の宗教ということになる

(出典:薗田稔「日本宗教辞典」第二部 神道頁 弘文堂版)

神道とひとことで呼ばれてはいるものの、神道はひとつの秩序ある信仰体系ではなくて、むしろ、心霊、魂、霊魂などをめぐっての原始的な信仰とその実践の集成されたものなのである

(引用:ハルミ・ベフ著/栗田靖之訳「日本――文化人類学的入門」)

こうなってくると、最後は「日本人の信仰を神道と呼ぶ」という定義を出すしかないように思えてくる。

(引用:瓜生中/渋谷申博著「日本神道のすべて[日本を日本たらしめるドグマなき宗教]を探求する!」p.22)

では、これらの神観は日本にしかないのか…というと実はそうでもなく、以下のようなカテゴリにあえて整理することもできます。

「輪廻転生思想のある汎神論」

(カテゴリにわけるなんて無粋だ、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。そういった方はこちらでUターンお願いいたします。当コラムの作者は、自分の考えや感覚のほかにはどういったものがあり、それがどこに位置しているのかというのを知ることによって気持ちの充足とアイデンティティの確立ができたという体験があるため、こんなコラムを作っております)

ということで、もし『空色勾玉』を深堀りしたい or 次世代に読んでもらいたい、という方がいたら、次に考えたいのは

「汎神論とはなにか」

「輪廻転生(その死生観)とは何か」

「それらは私たちになにを要求し、なにをもたらすのか」

あたりではないかな、と思います。さて、ここからは後半戦「いつかみ聖書解説」沼に入ってみたいと思います。

【空色勾玉の神観から、聖書/キリスト教の神を解説】といったお話しと、『空色勾玉』を愛している私がクリスチャンになった個人的な考え方の移り変わりも少しお話ししてみたいと思います。

お時間よろしければ、もう少しお付き合いください。

\荻原作品アニメを観るなら/

勾玉作品はアニメ化されていませんが、「西の善き魔女」「RDG(レッドデータガール)」はアニメ化しています!まだ読んだことない…読む時間がない…という方はぜひ。d₋アニメストアにて両方とも観ることができます!31日は無料、その後継続しても月額400円(税抜)で様々なアニメや2.5次元舞台映像を楽しむことができます。

▼こっちもよろしく

白鳥異伝の時代/地名を考察(三野は岐阜)。ヤマトタケル伝説にはないラストが逆にキリスト教的だと俺の中で話題

白鳥異伝の時代/地名を考察(三野は岐阜)。ヤマトタケル伝説にはないラストが逆にキリスト教的だと俺の中で話題

『空色勾玉』から聖書解説~共通点~

なぜか聖書の神とかぶっている部分

このたび私は『空色勾玉』を読み返していて「この『神』設定、聖書にもあるなぁ」という描写の多さに驚いたのです。以下、表の共通点にマーカーを引きました。

赤マーカー…おんなじカンジの設定

黄マーカー…補足アリだけどおんなじカンジの設定

| ①輝の大御神 | 光(「肉体」はない?)。 死や老いがない。純粋で残酷。 直接見ることができない。許すという概念がない。 |

| ②輝の御子たち | 肉体はあるが老いない。死なない。 純粋で残酷な性質がうかがえるが人情もある。許すという概念がない。 3。 |

| ③闇の女神 | 大地に遍在する。水/黄泉をつかさどる。 よみがえりをつかさどる。 水に流すことができる。 |

| ④国つ神(八百万の神々) | イザナギとイザナミの子ども。大地。荒ぶる神でもある。人間の生贄により怒りを鎮める(と、人間が考えている)。怒ったりする(自然災害的なことを起こす)。 輝の系統のもの(不老不死の力を相入れないものと判断し、怒る)に対しても怒る。 不老不死は穢れ。一面として「酷さ」を持つが、本来は慈愛に満ちた麗しい神々であるとされる。 大地に実りをもたらす。国つ神にはぐくまれない土地は生命の息吹を持たない。 人間の祈りは聞かない(叶えない)が、人間が祈ることには意味があるとされる。贄(ささげもの)は受ける。 |

このように、『空色勾玉』と『聖書の神』とが重なる理由は、「荻原先生はC.S.ルイスの影響を知らず知らずに受けているからでは?」という想像もできます。

(荻原規子先生はC.S.ルイス著「ナルニア国ものがたり」を愛好されていることを公言しています。ルイスは聖公会のキリスト教徒で、ナルニア国物語はキリスト教の福音が多分に反映されたファンタジーです)

しかし、荻原先生自身は「ナルニア国ものがたりに見え隠れするキリスト教のドグマはあまり好きになれず色々あって空色勾玉を思いついた」的なことをおっしゃっているので、彼女の描く神々に聖書の神の特性があらわれてくる…というのは、妙といえば妙、と思います。

もしルイスがこの話を聞いたら、こう言っていたかもしれません。

神の見えない性質、すなわち、神の永遠の力と神性とは、

天地創造このかた、被造物において知られていて、

明らかに認められるからである。

(新約聖書/口語訳/ローマ人への手紙1章20節)

C.S.ルイスは今でこそキリスト者として語られていますが、彼自身は12歳~30歳くらいまで「堅牢な無神論者を自負しつつ北欧神話に興味津々」という人物でした。 空色勾玉を愛する日本人に共通する心持ちだったのではないかな~と想像します。

この世界に存在するものはみんな神に関係しているという考え方

闇の女神をはじめとする国つ神(八百万の神)は、いわゆる「汎神論」と表現される神概念が一番近いです。

汎神論(はんしんろん、英: pantheism)とは、

神と宇宙、または神と自然とは同一であるとみなす哲学的・宗教的立場である。万有神論、汎神教とも。

古代インドのヴェーダとウパニシャッド哲学、ソクラテス以前のギリシア思想、近代においては、スピノザ、ゲーテ、シェリング等の思想がこれに属する。

汎神論においては、一切のものは神の顕現であるとされる[2]。あるいは世界における神の内在や遍在が強調される。一切のものと神とを一元論的に理解しようとする汎神論においては、理論上、神は非人格的原理としてのそれである場合が多いが、人格神を立てる有神論的宗教の理論的思弁や神秘主義、あるいは祭祀上の習合からも汎神論的傾向が生じる[3]。

汎神論は歴史上それ自体として存立したものではなく、さまざまな宗教のなかにみられる一定の傾向であり[3]、汎神論的態度は古代・中世にもあったが、ヨーロッパで頻出するようになるのは16世紀以降である[1]。

(引用:Wikipedia「汎神論」より)

少しくわしい方なら

汎神論と一神論って相容れないでしょ?

と考えられるかもしれません。

(私自身は「汎神論と一神論は相いれない」と考えていましたので、キリスト教を信じてから『空色勾玉』ほか勾玉三部作をやたらと遠ざけた時期があります…)

しかし、これらにも共通点があるのです。

汎神論者もキリスト教徒も神が遍在すると信じている。

汎神論者たち は「神は万物のうちに〈広がり〉、もしくは〈隠れて〉おり、したがって、具体的実体であるよりもむしろ普遍的媒体である」と考えている。

これに対して、キリスト教徒たちは「神は時空のすべての点に全的に存在するが、〈部分的に〉はどこにも存在しない」と主張するのである。

汎神論者もキリスト教徒も「みな神に依存しており、神と密接に関係していると考える点で一致している。

しかし、キリスト教徒はこのことを創造主と被造物との関係として規定するのに対して、通俗的な汎神論の信奉者は、私たちは神の〈部分〉あるいは神の内に包まれていると主張する点で、両者には違いが見られるということである。

汎神論者とキリスト教徒は、神は超人格的であると考える点でも一致している。…(略)」

(引用:竹野一雄「キリスト教弁証家としての C. S. ルイス 「〈まじりけのないキリスト教〉vs. 異なる諸見解」)

つまり、それぞれの考え方には

「汎神論」→ 神は万物のうちに〈広がり〉、もしくは〈隠れて〉おり、したがって、具体的実体であるよりもむ しろ普遍的媒体である。 私たちは神の〈部分〉あるいは神の内に包まれている 、という考え

「キリスト教などの一神論」→ 神は時空のすべての点に全的に存在するが、〈部分的に〉はどこにも存在しない、神(創造主)と人間や自然(被造物)との上下関係はゆるがない、という考え

という特徴があるのですが、

という点は一致しているのです。「大いなるモノへの尊敬と畏怖」がも『空色勾玉と聖書の神の共通点』のひとつと言ってよいのではないでしょうか。

「死を恐れる必要はない」という考え方

『空色勾玉』で印象的な思想が「死は女神の下での憩い。魂は流転し、また産まれる。恐れることはない」という世界観です。

「地獄のない輪廻転生」という感じでしょうか。

転生輪廻(てんしょうりんね)とも言い、死んであの世に還った霊魂(魂)が、この世に何度も生まれ変わってくることを言う。

ヒンドゥー教や仏教などインド哲学・東洋思想において顕著だが、古代ギリシアの宗教思想(オルペウス教、ピタゴラス教団、プラトン)など世界の各地に見られる。

輪廻転生観が存在しないイスラム教においても、アラウィー派やドゥルーズ派等は輪廻転生の考え方を持つ。

「輪廻」と「転生」の二つの概念は重なるところも多く、「輪廻転生」の一語で語られる場合も多い。

この世に帰ってくる形態の範囲の違いによって使い分けられることが多く、輪廻は動物などの形で転生する場合も含み(六道など)、転生の一語のみの用法は人間の形に限った輪廻転生(スピリティズム、神智学など)を指すニュアンスで使われることが多いといえる

(引用:Wikipedia「輪廻転生」より)

『空色勾玉』と『古事記』はそれぞれ違うエンディングに着地しますが、世界観の土台である『古事記』でも、「死は穢れかもしれないが、豊穣性をはらんでいる」というメッセージを抽出することは可能です。(黄泉の穢れを洗ってそこから天照大神が生まれた、等の記述から)

これまた、少しくわしい方なら

キリスト教では「死」は悪いこととして捉えられているような気がするけど。

と思われるかもしれませんが、「その表現では足りない」というのが私の感覚です。

たとえば、超有名ファンタジー『ハリー・ポッター』シリーズでは、ハリーの両親の墓碑銘は「最後の敵なる死もまた亡ぼされん」(コリント信徒への手紙1、15章26節)とあります。

これに対して宗教学者の中村圭志氏は「宗教で読み解くファンタジーの秘密Ⅱ」でこのように表現しています。

この言葉の意味は、神が死を最後に滅ぼしてくれるということだ。死は神のものだ。今ここにいる人間にとって、手の届かないところにあるのが、死なのである。

(「宗教で読み解くファンタジーの秘密Ⅱ」 p.227)

そう、どのみちキリスト者も「死」というものは〈人間の知識を越えている〉ものであると考えているのです。

そういった意味では『空色勾玉』も『キリスト教神話』も、「死への恐れを取り除こうとする態度」を通底して持っています。

(そもそもファンタジーというのはそういうものである、という論もありますが)

「もし人間が死とは何かを知ったら、こわいとは思わなくなるだろうにね。そして死を恐れないようになれば、生きる時間を人間からぬすむようなことは、だれにもできなくなるはずだ。」

(ミヒャエル・エンデ「モモ」マイスター・ホラの言葉)

死と生とは同じひとつのもの。手の両面、手のひらと手の甲みたいなものなんだ。同じひとつのものだけれど、それでもやっぱり、手の甲と手のひらはおなじじゃない。……切り離すこともできないが、かといって、いっしょくたにすることもできない」

(ル=グウィン「さいはての島へ」第5章)

ミヒャエル・エンデ作品は「心の哲学」「禅の思想」が通底し、ル=グウィン作品は「タオイズム」が通底していると考えられるそうです。

(参考:中村圭志著「宗教で読み解くファンタジーの秘密Ⅱ」)

そして、いずれも「恐れることはない」「死の心配をするより、善く生きよ」というメッセージを発しているとのことです。

「(肉体の)死の恐れることはない」というメッセージもまた、空色勾玉と聖書の神との共通点と言えそうです。

『空色勾玉』から聖書解説~個人的に感じる相違点~

ここまで、「空色勾玉の神々」と「聖書の神」との意外な共通点を見てきました。

ここからは、「違い」に着目して、私が空色勾玉ほか勾玉三部作を愛しながらもクリスチャンとなった思考の変遷をまとめてみたいと思います。

結論から言うと、「私は個人的な救いがほしかった」「女神の下での憩う、という考え方では死が怖かった」ということになるのかな、と思います。

※現代の日本の宗教で一番マジョリティなのは「仏教」なので、なぜ仏教を飛ばしてその極端な2つの宗教を比べなければならなかったのか、とギモンに思われるかもしれません。

その理由は、私の実家が真言宗の寺であり、父親が僧侶であることと関係しています。

例えば、父親は仏教のことを「魂を扱う仕事」だとは思っていなかったことや(要するに職業僧侶的な感覚)、仏教の”救い”は女性にはさしてひらかれていないこと、またそれなりの修行を必要とする教義であることなどの様々な要素があわさり、少なくとも私は仏教の救いからは漏れている存在だと思っていたので、別のものを模索する必要があったのです。

①「汎神論」はアイドル推しのようなもの。良さとネックなポイント

汎神論について、日本人が大事にしているであろうメンタリティ(大いなるモノへの畏怖など)は一神論と共通していると先述しました。

しかし、大きく違う部分もあります。それは、

……汎神論の魅力は汎神論の神がなにもせず、なにも要求しないという点である。

(引用:竹野一雄「キリスト教弁証家としての C.S.ルイス「〈まじりけのないキリスト教〉vs. 異なる諸見解」)

という点です。

『空色勾玉』でも「国つ神は何も要求しないし、何もしない。ただそれだけで尊いしそれだけで畏しいということを心得ること」という思想が如実に表れています。

先日Twitterで「日本の信仰はアイドル推しのようなもの」という投稿を見たのですが、なんとも言い得た表現だな、と思いました。「気持ちがあれば貢ぐし、その見返りは自分への利益よりかは『推しの幸せ』」。それは汎神論の信仰の方法をうまく表現していると思いました。(…もちろん、ご利益のために賽銭箱に投入するという意見も、感謝の念からお賽銭をする意見もどちらもあることは分かります。)

ここがキリスト教と大きく違うところで、キリスト教の神というのは「すべての人間に普遍的救済意志」を示している、とクリスチャンは考えています。

キリスト教の神は、たしかに「ただひとりの神への信仰」は求めます(それが日本人にとって狭量に感じるポイントなのも知っているつもりです)。

また、(新約以降の)神は捧げものや修行は求めませんし、なぜだか分からないが人間のことを愛し、幸せにしたいと願い、「信仰義認」(信じることで神と人間の関係が修復される、という神学用語)というルールを人間に与えているのだ、と私たちキリスト者は聖書から読み取るのです。

ちょっと個人的な話しによりみちします。

私は『空色勾玉』をはじめとする勾玉三部作にハマってから3年後、持病のアトピー性皮膚炎の悪化を経験します。モロに生活に支障が出て、痒さや不快感で不安に押しつぶされそうになり、私は人生ではじめて「死にたい」と思うようになったのです。

私は、「どうしようもなく死を望む」ようになりました。同時に「でも怖くて死ねない」というジレンマを体験します。そのジレンマのなかにあって、私は「『すべてに遍在する神』は、人間の祈りは聞かない。全てを受け入れて、そして生き残ったものだけが『選ばれた』とされていくんだ」という考え方を持ちつづけていました。

聖書にしるされている神と出会うまで約6年ほど 、その考え方が日本人のメンタリティで愛すべき健全さであり誠実さであり柔軟さなのだと言い聞かせていました。

しかし、私の心にはどうしても埋められない空洞のようなものがあることにも気づいていました。

日本人の多くは汎神論を”自由で優れた神観”だと考えていると思います。けれど、その”自由で優れた大人さ”は、私のような弱い人間には届きませんでした。

繰り返しますが、『すべてに遍在する神』は人間に何も望まず、何もしない、それが汎神であり、空色勾玉に描かれている神々もまたそうであると読み取れるから、です。

②死についてー宗教でないと立ち入れないこの領域

「空色勾玉を子どもに読ませている」という方は意外と多いようです。しかし、

このファンタジーに出会って〈死〉への考え方が変わりました。娘にも『万物はめぐり、死は女神のもとでの休息。だから怖がらなくていい』と伝えてきたいと思います。

…といった感想はまだ見たことがありません。それはおそらく、こういうことかと思います。

その話題はあくまで「宗教」の領域であり、ファンタジーである空色勾玉のメッセージに身をゆだね切るにはまだ確信が持てないから、だと。

ファンタジー作品の多くが「死」の恐怖の緩和、という共通のテーマを負っているとはいえ、違いもあります。

それぞれの宗教観を内包したファンタジーにおける相違点、それは「死をおそれないために何をすることを勧めているか」という点だと考えられます。それぞれの違いを表にしてみました。

| 「死」に対するメッセージ | 作品例 | |

| 仏教系ファンタジー | 「修行/読経」などによる悟り、輪廻転生(作品によってはそこからの解脱)。 | 手塚治虫「ブッダ」/宮沢賢治「銀河鉄道の夜」 /ミヒャエル・エンデ「モモ」/ル=グウィン「はてしない物語」 |

| キリスト教系ファンタジー | 「神の存在と人間の罪」と「その赦し」を信じること。 | J.R.R.トールキン「指輪物語」/C.S.ルイス「ナルニア国物語」 |

| 神仏習合系ファンタジー | 肉体は朽ちて土を富ませ、魂は流転し、また生まれる。それを受け入れて生きること。 | 荻原規子「空色勾玉」 |

※「悟り」「信じる」「受け入れる」って、何がちがうの?と思われたかもしれません。私も以前はそれらの違いがよく分かりませんでした。けれども今では違うものだと考えるようになりました。

この繊細な問題は、それぞれの道の先人たちの助けを得てご自身が感じることだと思っています。気になる方はご自身で調べ、味わい、確かめていただければと思っています。

先に少し話しましたが、私はどうにも「死」が怖かったのです。空色勾玉のメッセージを受け入れるならば、「死は憩い。万物はまた流転する、自分は壮大な自然の中の一つなのだから死んでも良いし、それを悲しむ必要もない。」と思って実行してもよかったはずです。

しかし、どうしても「死」が怖かった。

私が自死を試みようとしたのは主にお風呂でした。今考えると、痒みや不快感から解放されるのがお風呂だったからだと思います。そこからなかなかあがることができなかったのでいろんな考えを巡らせていたのです。

私は風呂の湯船に顔をつけては「このまま黄泉に行って憩えないだろうか」と思いました。でも、湯船に顔をつけてその息を止めて暗闇を味わうたび、言いようのない恐怖が私を襲うのでした。

私は「死が憩いである」ことをこれ以上ないほど知っているつもりなのに、どうしても飛び越えられない一線があることを知ったのです。

…こういった体験をしながら、私は20歳で初めてキリスト教会に足を踏み入れ聖書を自分で読んでみて、25歳の時に洗礼を受けることとなりました。

その間には「神」や「死」の考え方について様々な変化がありました。これ以上ここで細かい聖書の話しをしても、と思ったのでカンタンに違いをまとめてみたいと思います。

空色勾玉の神々と聖書の神の違い、それは「実存への問い」に答えるかどうかなのではないか…と思います。

持たざる者を救う神—―「羽柴の巫女」に想いを寄せて

「自分がこの物語に登場するなら、誰だろうか。」

少女なら誰しもそんな想像を巡らせるものかと思っていますが、たわいもなく私も考えていました。

ここまで『空色勾玉』を語っておいてなんですが、実は勾玉三部作で一番好きなのが『薄紅天女』なので(ツンデレが好きなんですよね…)苑上だったらいいな、とかリサトも悪くないな、とか、そんなことを考える幼い時代を過ごしていたのです。

けれども、自分のなかの「死にたい」という気持ちを自覚してからは、自分は「日本の神々の姿を見い出して委ねる」ということができない人間なのだと痛感し、私は自分が「月代王に見出してもらえなくて嫉妬に狂ってしまう羽柴の巫女」のようなものだと思うようになりました。

それはつまり「持たざる者」です。

私が聖書の神を慕うのは――イエスが「持たざる者を救う神」として人間に手を差し伸べている神だと思ったから、なのです。

もしこの先、ご自身やお子さんが「なぜ自分は生きなくてはならないのか」「私たちはどこへ行くのか」という問いにブチ当たってしまったとき、そしてそれらの問題を乗り越える力はどうにも自分にはないようだと絶望に陥ったとき――

もしかしたら、「キリスト教の神」というやつが『あなたを切望している神である』ということを、このちょっと頭のおかしいオタクがほざいていた、ということを思い出してくれませんか。

困ったときに引き出せるように、あなたの心の片隅にその可能性を置いてみてくれませんか。

参考にした本たち&空色勾玉が好きならコレもおススメ本

▼参考にした本たち

空色勾玉 (徳間文庫)

〈勾玉〉の世界 荻原規子読本

日本神道のすべて―「日本を日本たらしめるドグマなき宗教」を探究する! (知の探究シリーズ)

キリスト教の精髄 (C.S.ルイス宗教著作集4)

宗教で読み解く ファンタジーの秘密 I

宗教で読み解く ファンタジーの秘密 II

悪党的思考 (平凡社ライブラリー)

異形の王権 (平凡社ライブラリー)

日本の歴史をよみなおす (全) (ちくま学芸文庫)

歴史としての戦後史学 ある歴史家の証言 (角川ソフィア文庫)

日本一やさしい天皇の講座 (扶桑社新書)

なぜ八幡神社が日本でいちばん多いのか 最強11神社―八幡・天神・稲荷・伊勢・出雲・春日・熊野・祗園・諏訪・白山・住吉の信仰系統 (幻冬舎新書)

本当はすごい神道 (宝島社新書)

アマテラスの正体: 伊勢神宮はいつ創られたか

女性天皇論 象徴天皇制とニッポンの未来 (朝日選書)

皇位の正統性について―「万世一系の皇祚」理解のために

天皇―日本の体質

▼こんな作品もおすすめ

「風神秘抄」や「西の善き魔女」「RDG」といったは作品はKindleでそろっています。まだ入会されてない方はこれを機にKindle Unlimitedに入ってみてもいいかも。

また、Twitterで荻原規子作品好きな方を眺めていた時に「これも好き」という共通作品で多かったラインナップをご紹介いたします。

白鳥異伝の時代/地名を考察(三野は岐阜)。ヤマトタケル伝説にはないラストが逆にキリスト教的だと俺の中で話題

白鳥異伝の時代/地名を考察(三野は岐阜)。ヤマトタケル伝説にはないラストが逆にキリスト教的だと俺の中で話題

【RDGレッドデータガール】アニメ小説共通の感想。泉水子のその後をガチ考察。高柳一条をキーパーソンにするとハピエンになる!…かも

【RDGレッドデータガール】アニメ小説共通の感想。泉水子のその後をガチ考察。高柳一条をキーパーソンにするとハピエンになる!…かも

オマケ:荻原規子ファンは現代の天皇制を喜ばなくてよいのでは?

おまけ話しです。

私たち『空色勾玉』及び『勾玉三部作』を愛でる人間は、令和の天皇即位の儀で「やっぱり天皇家は神の末裔だったんだ」というムードに必ずしもノらなくて良いと思っています。

荻原規子先生の物語を黙想するときーーとくに「白鳥異伝」「薄紅天女」でも顕著ですが、『幸福』を手にするのはいずれもすめらぎを捨てた者たちです。

勾玉作品からは、「すめらぎ」は人間には重すぎる十字架であることが読み取れます。

『空色勾玉』では、輝の神たちは「天」に帰っていき、私たちはその消息を知ることはできません。

『白鳥異伝』では、大王も悲しみを背負い禁忌を犯しましたし、宿禰もタケルの名とともに短命のさだめを背負いました。

『薄紅天女』でも、「薬子の変」の顛末を知れば安殿皇子と賀美野が天皇の歴史の中でもかなりキツめの悲しい殺し合いをしたと想像できます。

そして荻原作品で「人間らしい幸せ」を手にするのは、皇を捨てた側の人たちでした。

確かに、「天皇制は日本の文化だから守らなくては」と言う声もあります。

(それは近代に作られた虚像の史観だと言う声もありますが、もちろんそれに対する反論もあります。天皇制をなくしたら外交もうまくいかなくなる、さまざまな伝統文化を失ってしまう、といった懸念もあるようです。反面、ここまで税金を投入する必要があるのか、厳密に言うと憲法違反ではないか、といった考えも聞きます。そして、どの考えを採用するかは私たち個人に委ねられています。)

天皇家への崇敬は「自分を超えた存在への尊敬と畏怖」から生まれる想い…なのではないでしょうか。しかし、その畏怖のために誰かを犠牲にすることがあるとしたら、「それは本当によいことなのだろうか…」と、そんなことを考えてしまうのも、現代を生きる私たちの宿命かと思うのです。

天皇家が「神の末裔だから、先例が守られるような形で存続させなければならない」という人は、以下のように言います。「愛子内親王と悠仁親王が結婚し、男子を産めば良い」「旧皇族を皇族に復活させ、眞子さまや佳子さまたちが皇族内で結婚し、男子を産めば良い」そうすれば天皇家の伝統が守られる、と。

そう「皇族に人権があると考える方がおかしい」のだと。(参考:倉山満著「日本一優しい天皇制入門」「チャンネルくらら」)

昭和天皇の代、八紘一宇のスローガンのもと戦争に進み、戦時中には皇室神道以外の宗教を弾圧し、最後には原爆投下という幕切れを味わった「日本」に生きる私たちは、歴史からなにを学ぶのか。

勾玉三部作を愛する私たちは、「天皇制は日本の伝統だから守らなくては」の、もう少し先に行けるのではないかと思うのは、私が考えすぎなのでしょうか。

【聖書】を読んでみたい方は

YouVersionというアプリがオススメ。

- 完全無料(アプリ内課金もナシ)

- 読んだ箇所にマークがつけられる

- 好きな聖書プランを選べる

- SNSとしての機能もアリ。思わぬ人がクリスチャンだったりするかも

- 色んな訳が読める(デフォルトで日本語訳2つ、英語訳2つ)

- 手軽にシェアできる

などの理由でオススメの聖書アプリです。詳しいことが知りたい方はこちらの記事でもまとめていますのでご覧ください!

【聖書おすすめ論に終止符】無料で最新聖書が読めるアプリ紹介!【僕の考えた最強の聖書入手法】

【聖書おすすめ論に終止符】無料で最新聖書が読めるアプリ紹介!【僕の考えた最強の聖書入手法】