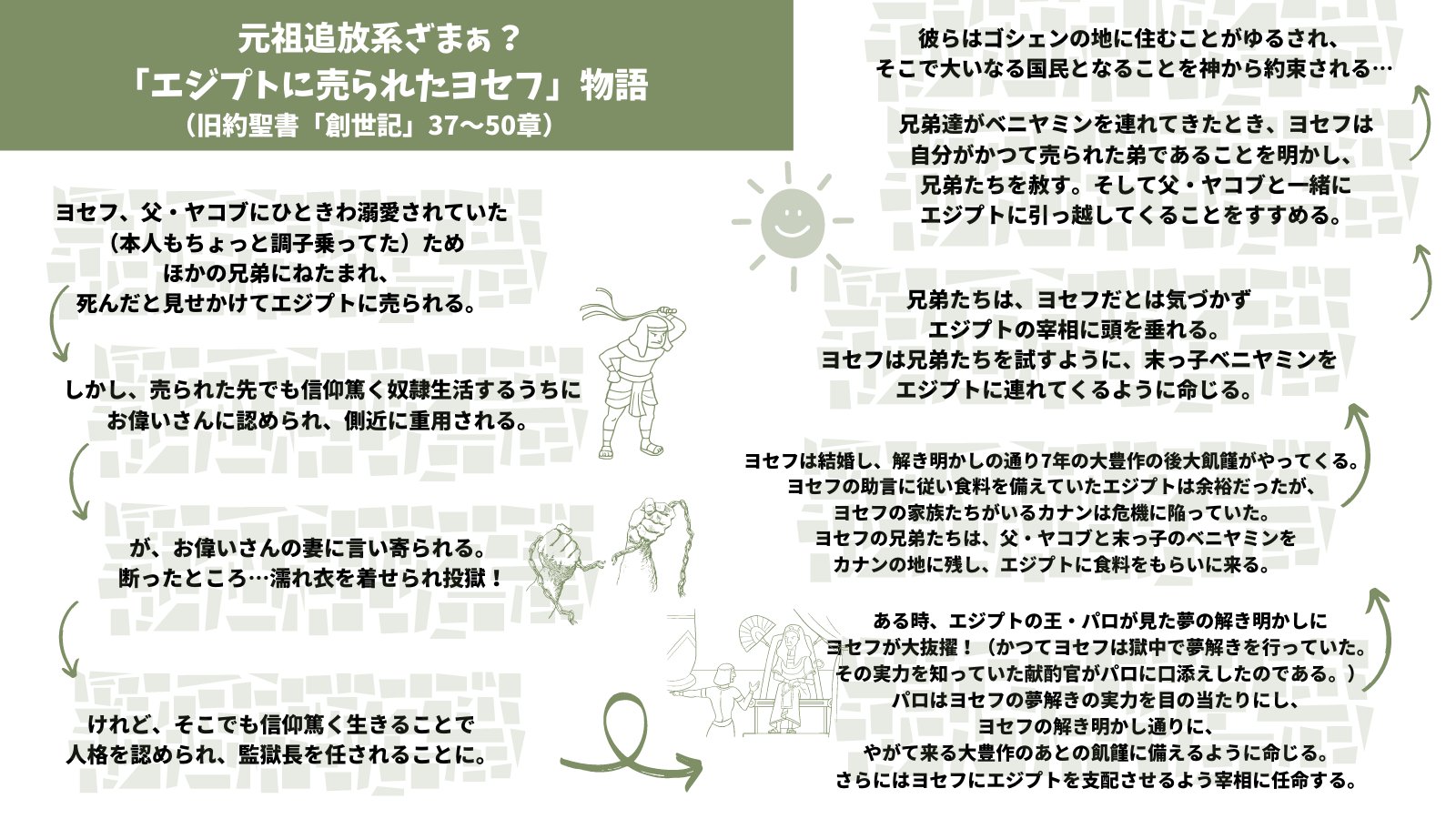

たぶん人類史最古で、たぶん人類史上一番有名な「追放系ざまぁ」構造を持つ、聖書の『エジプトに売られたヨセフ』のストーリーを紹介していくよ。

▼ちなみに「追放系ざまぁ」とは…

何事においても流行り廃りってあるけれども、昨今のなろうでのブームの一つに「追放系ざまぁ」ってあるよね。

(引用:「追放系ざまぁについての所感」雑魚王)

一応説明しておくと。特定のグループから主人公が追い出される「追放系」と、かつて見下したり虐めてきた相手を見返す、もしくは復讐する「ざまぁ」の合わせ技やね。

どちらか一つの要素だけでもストーリーを成立させられるだろうに掛け合わせるということ……ジョグレス進化ですね! 弱いはずがない!!

後半では、「見方によっては聖書そのものが『追放系ざまぁ』構造をしているかもしれない」ハナシもしていきます。

目次

聖書に見る「追放ざまぁ」系

…と、なんだか聖書に詳しそうな方々が、「タナッハ(≒ヘブライ語聖書)に描かれるユダヤ民族の様子そのものが追放系では?」と口々に言っている様子が散見されますね。

確かにそうかもしれませんが、現状のユダヤ民族を見ると「ざまぁ」しているとは言い難い(※何をもってして「ユダヤ民族」と呼ぶかということ含めて)ので、ここではその辺は深堀りせずに、聖書中で一番古い「追放系ざまぁ」と共鳴している1エピソードを紹介してみたいと思います。

ユダヤ民族のなんやかんやついて詳しく知りたい方は、こちらでおススメ入門書を紹介しておりますので、ご参考までに。

イシュヴァールはユダヤ民族が元ネタ?まぁ「わかるユダヤ学」手島勲矢著 でも読むのはどうや【鋼の錬金術師】

イシュヴァールはユダヤ民族が元ネタ?まぁ「わかるユダヤ学」手島勲矢著 でも読むのはどうや【鋼の錬金術師】

聖書における「追放系ざまぁ」一番わかりやすいエピソード…エジプトに売られたヨセフ物語

ヨセフのエピソードは「創世記」37-50 で語られています。

ヤコブの子ヨセフの特徴

【長所と功績】

・奴隷からエジプトの支配者へと権力の位を上った

・一個人としては誠実な人として知られていた

・霊的な感性を備えた人だった

【短所と過ち】

・若輩のころの高慢が兄たちとの摩擦を生んだ

【基本データ】

場所…カナン、エジプト

職業、身分…羊飼い、奴隷、囚人、支配者。

親族…両親:ヤコブとラケル。11人の兄弟と一人の姉妹がいた。妻:アセナテ。息子:マナセとエフライム。

ヨセフをめぐるイスラエルの民話

ポティファルの妻のズライカは、奴隷のヨセフの美しさにすっかり魅了され、ヨセフのために朝と夜で服を変えて誘惑した。

ズライカは、ある時は「牢に入れる」と脅すが、ヨセフは「主は捕らわれ人を放ちたもう」と言い、

ある時は「お前をへし曲げてしまう!」と脅すが、ヨセフは「主はかがむものを立たせたもう」と言い、

ある時は「目をつぶしてやる」と脅すが、ヨセフは「主は盲人の目を開きたもう」と言った。

終いには銀貨千枚をみせて、「一緒に寝て」とせがむが、うんとは言わなかった。

(参考:小沢俊夫 編 小川超 訳「世界の民話 イスラエル」pp.49-50)

ズライカは、ヨセフを誘惑できないと知り、恋わずらいですっかり痩せて病んでしまった。

見舞いに来たエジプトの女たちは、「ズライカの身の上で何をそんなに悩むことがあるのか」を尋ねた。

するとズライカは、「何が私をこんなにしてしまったか、これからお見せしましょう」と言って、宴会の準備をさせた。

そしてパンをだし、オレンジと皮をむくナイフを一人ひとりに手渡し、それからヨセフを、立派な服に着替えさせて連れてくるように言いつけた。

ヨセフが部屋に入ってくると、女たちは見惚れてしまい、オレンジのためのナイフでみんな自分の手を切ってしまった。けれど女たちはそれでも気がつかず、ただヨセフに見とれていた。

ズライカは言った.。

「あの奴隷があなた方の前に出たのはほんのちょっと。それでも、皆さんその通り。私の身になって、昼も夜も同じ家の中にいるのよ。どうして病気にならずにいられるでしょう!」

(参考:小沢俊夫 編 小川超 訳「世界の民話 イスラエル」pp.17-18)

「そもそも『創世記』がわからん…」という方はこちらをどうぞ

5:36~がヨセフのストーリーの解説ですが、全部見ても8分くらいの動画でアニメーションのクオリティも高いのでよければ全部ご覧ください。「創世記そのものがどういう事が書かれているのか」という概観がつかめます。

日本神話の「追放系」

調べていると、「追放系ざまぁ」の文脈に「古事記」の天照大御神(アマテラスオオミカミ)や須佐之男命(スサノオノミコト)あたりも並べて考えているような方もいらっしゃる感じでしたが、

このへんは構造で物語を読み解くのが好きな私としてはもうちょっと真面目に取り組みたいかもしれません。

物語から受ける印象としては、やっぱりエジプトに売られたヨセフのエピソードのほうがシンクロ率は高い…気はします。

追放系ざまぁ構造、「聖書全体に同期している」説

これらの物語は「イエス・キリスト」の予型として読む事ができる…つまり…

聖書は、「小さな物語が聖書全体の物語に組み込まれてる」と読むキリスト教徒が多いんだけど…このヨセフの物語はとくに『後にやってくるイエス・キリストの予型として表現されている』と考える解釈があって(たぶん人気)

つまり…キリスト教徒にとっては旧約・新約聖書は「イエス・キリスト」を指示してるっていうから、イエスと同期しているヨセフの物語は聖書全体にも同期してるって言いたい感じ?

こちらの動画 ↑でも言及されていますが、聖書は「下降と上昇の小さなストーリーが大きなストーリーに連動している」と読むことができる構造を有しています。

旧約新約聖書の言う「大きなストーリー」とは、キリスト教徒的にものすごく端折って書くならヨハネ3:16に集約されると福音派ではよく言われているのですが、

神はそのひとり子を賜ったほどに、この世を愛してくださった。それは御子を信じる人がひとりも滅びないで、永遠の命を得るためである。

(ヨハネによる福音書3章16節/口語訳)

その「ひとり子/御子」であるイエスと、ヤコブの子ヨセフの物語はとくに緊密に連動しているという読み方があります。

▼ヨセフとイエスの共通点

(※)ヨセフ…創世記のヨセフ

| ヨセフ | 類似点 | イエス |

|---|---|---|

| 37:3 | 父から深く愛された | マタイ3:17 |

| 37:2 | 父の羊の羊飼い | ヨハネ10:11、27 |

| 37:13,14 | 父により兄弟たちのもとに送られた | へブル2:11 |

| 37:4 | 兄弟たちに憎まれた | ヨハネ7:5 |

| 37:20 | 他者も彼を傷つけようと計画した | ヨハネ11:53 |

| 39:7 | 誘惑された | マタイ4;1 |

| 37:25 | エジプトに連れていかれた | マタイ2:14、15 |

| 37:23 | 上着をとられた | ヨハネ19:23 |

| 37:28 | 奴隷の値で売られた | マタイ26:15 |

| 39:20 | 鎖につながれた | マタイ27:2 |

| 39:16-18 | 偽りの告発をされた | マタイ26:59、60 |

| 40:2,3 | 他の投獄者二人とともに置かれ、一人は救われ、もう一人は失われた | ルカ23:32 |

| 41:46 | 共に社会的に認められ始めたのは30歳のときだった | ルカ3:23 |

| 41:41 | 苦しみの後に高められた | ピりピ2:9-11 |

| 45:1-15 | 自分を苦しめた者たちを赦した | ルカ23:34 |

| 45:7 | 自分の民を救った | マタイ1:21 |

| 50:20 | 人々が彼を傷つけるために行ったことを神はよいことに変えた | Ⅰコリント2:7、8 |

多くの神々や英雄たちの誕生と同様に、イエスの誕生は殺害の脅迫のもとでの誕生である。ヘロデはベツレヘムの幼子の殺戮を命じるが、難をのがれたのはイエスだけである。モーセも同様に、ユダヤの子を殺害しようとする試みから逃れる。彼らはのちに、エジプト人の初生児の虐殺者から逃げることになる。幼子イエスはヨセフとマリアによってエジプトに連れて行かれる。彼のそこからの帰還は、「マタイによる福音書」(2:15)によれば、「ホセア書」(11:1)の「エジプトから彼を呼び出し、わが子とした」という預言を成就する。イスラエルのことを指しているのはきわめて歴然としている。マリアとヨセフという名あは、モーセの妹ミリアムと、イスラエルの一族をエジプトへ導いたヨセフを思い起こさせる。コーランの三番目の「スラ」[章]はミリアムとマリアを同一の人物として扱っているように思われる。キリスト教徒のコーラン注釈者は、当然のことながら、このような事は滑稽であると言っているが、この場合、コーランが基づいている純粋に予表的視点に立てば、この同一視には十分に意味がある。

(ノースロップ・フライ著「大いなる体系」p.247~248)

ユダヤ教とキリスト教がともに歴史的に主たる関心を抱いていたことは、悪魔学ではなく、未来における大逆転(culbute générale)への期待である。正しい信仰を持っている、あるいは正しい心構えでいる自分たちが、今大きな力を持っている敵が無力になることによりトップに立つ時の、いわば再認の場面のことである。この逆転のもっとも単純なものは「エステル記」にある。モルデカイを吊るすために作った絞首台でハマンが絞められる。そして彼の一派が皆殺しに合う。しかし、このきわめて非妥協的な書でさえも、世俗権力と衝突するよりは妥協しようとするユダヤ教の一般的傾向を反映している。ペルシャの王は「ダニエル書」の中のネブカドネザルやダリウスのように、彼の王国をそのまま所有している。すでに見たように、パウロは世俗権力への恭順を奨励した。しかし、全世界が正しい信仰で結ばれるまで何事もうまくいかないという全般的な感情は、キリスト教にもイスラム教にも、そして今日のマルクス主義にも残っている。

(大いなる体系pp.164-165)