こんにちは。人気マンガやアニメから聖書を解説するWEBサイト「いつかみ聖書解説」です。このページに来てくださったということは

古典の名言をサクっと知りたい。聖書って有名らしいし、聖書でええんちゃうん

的な感じで訪問して下さったんじゃないかな~と想像してます。で、期待外れで申し訳ないのですが、

聖書そのものから引用しようとしても、あんまりしっくりくる言葉がみつけられないと思います

というのも、聖書というのは、色んな性質の文字情報がまじったモノで、しかしそれが「統合体」として読まれてきているゆえ、『文脈を共有してはじめてその言葉の意味が浮かびあかってくる』みたいな性質があるものも少なくない…のです。

(ノースロップ・)フライは、「聖書」と呼ばれているものは、もともと成立過程がお粗末な、さまざまな本文の矛盾混乱したごたまぜ(「聖訓、箴言、警句、格言、譬話、謎、抜粋短章句、定式的成句、民話、お告げ、顕現、類型、イエス聖言葉集、詩、欄外注、伝説、歴史文書からの断片、律法、書簡、説教、賛美歌、恍惚的幻視、儀式、寓話、家系一覧」)でしかないのかもしれないが、そんなことは一切問題にならないと言う。大事なことは「聖書」が伝統的に「統合体」として読まれてきたということ、そして西洋の想像力には「統合体」として影響を与えてきたということであると言う

(ノースロップ・フライ著/伊藤誓訳「大いなる体系 聖書と文学」訳者あとがきよりp.407)

しかも内容は高確率で「神が大切」という点に収斂されます。

なんとなく「聖書にはありがたい生き方の人生訓とか書いてあるのかな」とか思ってたけど、今のところ「我らの神を信じない奴ぜってー殺す」みたいなノリに感じられるなぁ。自己啓発書より法律集のほうが近い感じを受けたよ!

— むにえな (@muniena) June 18, 2022

聖書からかっこいい名言引用したい人が最初に眺めるページ

聖書からかっこいい名言引用したい人が最初に眺めるページ

(これを書いてからしばらくして考え方が変わりました)

→キリスト教系女子校出身者が選ぶ!日常生活にも意外と使える聖書の名言《川代ノート》(天狼院書店)

→有名な聖書の言葉(ことわざや名言にもなっている、聖書の中の有名な言葉について解説します)

人生の役に立つ聖書の名言(Amazon

なので、聖書そのものに共通認識があんまりないであろう日本人にむけてなにかを発信するとき「聖書から直接引用」してもあんまりシマるカンジになりません。

で、じゃあどうしたらエエねんと絶望する前に提案したいのが、「キリスト教信仰や、聖書の世界観を持っていた人、もしくはそれらを相対化しようとした人たちの言葉や作品からの引用」です。私、こういった人物はほぼ知らなかったのですが、「いつかみ聖書解説」でコラムを作るうちに徐々に知識がたまっていったので、せっかくなのでここでみなさんに共有してみたいと思います。

▼聖書・キリスト教にまつわる偉人たちの言葉

【トマス・カーライル】「聖書は、人類の魂から発せられた言葉による最も真実な発言である。それを通して、あたかも神の開いた窓のように、全人類は永遠の静寂をうかがうことができ、はるかな、久しく忘れている故郷をのぞき見ることができる。」

【アーノルド・トインビー】宇宙を形造っているすべての事物の背後に、この宇宙に意味と価値を与えている何か究極的な精神的存在といったものが存在している。

【テニスン】聖書を読むこと。そのことが教育である。

【ウィリアム・ハーヴェイ】「自然は一巻の書物であり、神がその著者である。」

【アーサー・ホリー・コンプトン】秩序正しく広がっている宇宙は、『初めに神が天と地とを創造した』(聖書の冒頭のことば)という、もっとも荘厳なことばの真実さを証明する。

※この記事は書きかけです。完成したらTwitterでお知らせするのでよければフォローお願いいたします。メンション付きでシェアなどしてくださいますと焦って完成が早くなる可能性もあります。どうぞよしなに。

▼こっちも

天才トールキンの語るファンタジーの核心を体験して唯一無二のライトノベル創作家になろう

天才トールキンの語るファンタジーの核心を体験して唯一無二のライトノベル創作家になろう

キリスト教・聖書に影響を受けたとされる日本文学(小説)【35選】

キリスト教・聖書に影響を受けたとされる日本文学(小説)【35選】

目次

哲学者(カントやキルケゴール等)

私たちの国で「哲学」として一般的な「西洋哲学」というのは、キリスト教神学の補足として練られてきたものです。なので、哲学者のなかにはキリスト教信仰を持つ人が多いです。

なので、

プロが選んだ哲学者ランキングTOP30(MOTIVあなたの毎日のモチベーションを高くする)

の上位~キルケゴール(23位)までの「キリスト教信仰を持って生涯を閉じたと思われる哲学者」の紹介をしていきます。

1位:カント(1724-1804)

人間は神についての認識を手にすることはできない。神についての知識は成立しない。なぜなら人間の認識は感性的直観の対象についてのみ成立しうるのであって、神はそのような人間の感性的直観の対象ではないからである。したがって、神や魂の不死を知的に証明しようとする伝統的形而上学の営みのすべては否定されねばならない。これが『純粋理性批判』(1781)におけるカントの主張であり、カントは神の存在を理論的に証明しようとするそれまでの営みを断罪したのである。

(引用:南翔一朗「カントの実践哲学における最高善とキリスト教」)

→イマヌエル・カント(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

→カント:モチベーションの上がる言葉58選(MOTIV)

▼「カント 哲学」についてのみんなのツイート

「愛とは何か?」と考えたとき、哲学者カントは「愛とは他者への配慮」と述べました。あなたの愛は誰を支えていますか?

Edibles made with precious ingredients from recipes developed by world-famous chefs.

煌を哲学者で例えたら、規則正しい生活を送るのが好きな『カント』でした:あなたを哲学者で例える診断

#あなたを哲学者で例えたら

【世界哲学の日】あなたを哲学者で例えたら!!

<a href=”#” class=”ctf_more”>…</a><span class=”ctf_remaining”>本日11/21は世界哲学の日!ということで、あなたを哲学者に例え…

4ndan.com

本日の収穫… 図書館廃棄本。哲学書が大量に出されていて悲しい気持ちになる。と同時に、気になった本をなくなる前に取らねばという心理が動き出す。すでに持っているものもあるが。カントの手稿とか誰も取らなさそう。

本日12/1(日)

14時 サルトル『存在と無』

16時 カント『実践理性批判』

18時 メルロー=ポンティ『知覚の現象学』※2日連続講義

『存在と無』は、引き続き第三部「対他存在」p126あたりから。私と他者が同じ対象を捉えている時に生じる相剋を軸に、ある種の「空間論」を展開している箇所です。

4位:ヘーゲル(1770-1831)

宗教と、その尽きせぬ泉である神を、精神がとる一つの形だなどと考えた思想家は、ヘーゲル以前には一人もいなかった。精神とは、ほかならぬ我々人間のことを差すのであるから、神が精神のとる一つの形だということは、神と人間とは同じだ、というに等しい。

(引用:「ヘーゲルとキリスト教ー知の快楽」より)

(中略)

…ヘーゲルは、宗教とは人間の精神がとるところの究極的な形である、と本音では考える。宗教とは、人間にとっては、彼岸の世界のことであって、我々の知性では推し量る事の出来ぬ超越的世界にかかわることとするのが、伝統的な見方であったのだが、ヘーゲルはそうした見方をひっくり返してしまう。宗教というものは、なにも彼岸とか超越的な世界にかかわる事柄なのではなく、我々人間の精神がとるひとつの形なのであって、したがって、此岸の世界のことなのである。だが、宗教の中でも、こういえるのはキリスト教だけだ、とヘーゲルは言う。

→ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

→ヘーゲル:モチベーションの上がる言葉19選(MOTIV)

→キリスト教の歴史的必然性(ヘーゲルに学ぶ)

▼「ヘーゲル」についてのみんなのツイート

「寝たばこ禁止」と書いてある。たばこを吸ったまま寝てしまったら、ふとんが燃えたりするかもしれなく、そうなった場合大変な事になり、危険だからであろう。その意図は容易に推察できる。

Boost Your Focus and Productivity with Nicotine Toothpicks!

Warning: Undefined array key 2 in /home/rqrfrxni/public_html/lm-itukami.lampmate.jp/wp-content/plugins/custom-twitter-feeds-pro/inc/Pro/CTF_Parse_Pro.php on line 870

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rqrfrxni/public_html/lm-itukami.lampmate.jp/wp-content/plugins/custom-twitter-feeds-pro/inc/Pro/CTF_Parse_Pro.php on line 870

Warning: Undefined array key 2 in /home/rqrfrxni/public_html/lm-itukami.lampmate.jp/wp-content/plugins/custom-twitter-feeds-pro/inc/Pro/CTF_Parse_Pro.php on line 870

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rqrfrxni/public_html/lm-itukami.lampmate.jp/wp-content/plugins/custom-twitter-feeds-pro/inc/Pro/CTF_Parse_Pro.php on line 870

第73回(12/8)「コロナ禍以降の国家との付き合い方をヘーゲルとともに考える」『国家はなぜ存在するのか―ヘーゲル「法哲学」入門』刊行記念トーク ゲスト:大河内泰樹さん チケット

https://t.co/E9m5YKEdub

#聡子の部屋 #国家 #ヘーゲル

アインシュタインが独の哲学者ヤスパースの著作を初めて読んだ時、それをヘーゲル哲学同様の「酔っぱらいの戯言 Gefasel」と呼んだらしい。一自然科学者の思弁的な類の哲学への姿勢を表す一例かもしれない。アインシュタインはひょっとっしたら同時代の分析哲学には違った姿勢を示したかもしれないが。

12/8『現役教師による大人の哲学講座vol.68』

「ヘーゲルの思想から現代を読む」

前回のヘーゲルは『精神現象学』の内容を中心に紹介したので、今回は『法の哲学』の内容を中心に紹介します。

イベントページはこちらから

https://t.co/IixoCGL0wv

#哲学

#自由

#ヘーゲル

#SNS

6位:トマス・アクィナス(1225-1274)

→トマス・アクィナス(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

→トマス・アクィナス:モチベーションの上がる言葉5選(MOTIV)

→トマス・アクィナスの名言(ウェブ石碑)

→ヨーロッパ二元論のルーツ:マグヌスとアクィナス(生命科学の目で見る哲学書 第10回)(NPO法人オール・アバウト・サイエンス・ジャパン)

▼「トマス・アクィナス」についてのみんなのツイート

【知泉書館 10月の新刊】4点目,24日出来です。

F.X.ピュタラ著/保井亮人訳

『13世紀の自己認識論 アクアスパルタのマテウスからフライベルクのディートリヒまで』

〔知泉学術叢書18-2〕(通巻34)

https://t.co/vIZIiRV5fG

『トマス・アクィナスの自己認識論』の姉妹編

https://t.co/Ub0OJencjC

三年ゼミ『リヴァイアサン』(部分)のひとまず最終回。アウグスティヌス的自由との相違、トマス・アクィナス的自然法との相違、ホッブズの言う自然的・政治的人格の二重性などについて補足説明した。次回から約一ヶ月は『人間知性研究』です。

トマス・アクィナスって49歳で亡くなっていて、たぶん当時でも成人まで生き延びた人からすると早死にだったと思うのだけど、トマスが実際に使っていた机を見た人の言によるとお腹の部分に合うように机がえぐれていたとのことなので、かなり太っていたのだとは思う。

チベット仏教のトマス・アクィナス(?)ことツォンカパ

これがトマス・アクィナスの頭蓋骨です。3月7日のトマス帰天750周年を記念してバチカンで開催されたワークショップで講演し、トマスの亡くなったフォッサノーヴァ修道院で行われた記念ミサでお目にかかることができました。なお、トマスの頭蓋骨とされるものは、トゥールーズにも残されています。

以下(ハイデガー/キルケゴールetc…)

「現‐有とは、無の内に投げ込まれて保たれていることを、意味する」(ハイデガー『道標』「形而上学とは何であるか」)

(参考:「21世紀のハイデッガーは、キリスト教を何と心得るか?ー鈴木智久の研究室」より)

おそらく、この一語が、彼の思想を結集している。

ハイデガーは、生きていた時代が20世紀であったがゆえに、つまりフランシス・ベーコンが極端に頭部をデフォルメさせた禍々しい絵画を描かざるをえなかった時代であるがゆえに、その「深淵」に足を取られていた。

ハイデガーは同書で、「ex nihilo omne ens qua ens fit(無から、全ての有るものは生ずる)」と引用し、これをキリスト教的な「無」の規定として位置づけた上で、

「我々は無に出会いうるのでなければならない」

と断言している。

→マルティン・ハイデッガー(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

→「ハイデガー」の『存在と時間』とは?存在論や思想・名言も紹介(TRANS.Biz)

▼「ハイデガー」「ハイデッガー」についてのみんなのツイート

知泉書館から、アルフレート・デンカー編/渡辺和典訳

『ハイデッガー=リッカート往復書簡 1912-1933』

が刊行予定。 https://t.co/R8HPguh4i0

Struggling with panic attacks or agoraphobia? A.J.B. Counseling & Psychotherapy helps clients across NY & NJ overcome these challenges with proven techniques like ACT and exposure therapy.

Take the first step today:

そうそう…

戸谷洋志氏と言えば…

2年ほど前…

100分で名著『存在と時間』ハイデガーの解説で一躍有名に…

『ハンス・ヨナスの哲学』角川ソフィア文庫も…

オススメ…

#brc876

Edibles made with precious ingredients from recipes developed by world-famous chefs.

【朝カル新宿(@asakaruko)「ハイデガー存在論の深層究明】第3期第4回の今夜(12/3)は「四方域(Geviert)」の紆余曲折に満ちた生成過程を1930年代から追跡、「黒ノート」も含めた草稿群も参照し、この謎めいた概念の真意に迫ります!見逃し配信あり、どうぞご参加ください!https://t.co/yyDQgcsvUO

1914年、第一次世界大戦が勃発し、8月7日にウィトゲンシュタインはオーストリア・ハンガリー帝国軍の志願兵になっている。クラクフへ着任し巡視船ゴプラナ号内で過ごすことになるが、隊内では孤独にさいなまれ、さらに兄パウルが重傷を負ってピアニスト生命を絶たれたと聞き「こんなときに哲学がなんの役に立つのか」との疑問に陥り、しばしば自殺を考える。そんなある日、ふと本屋へ立ち寄るがそこには1冊しか本が置いていなかった。それはレフ・トルストイによる福音書の解説書であり、ウィトゲンシュタインはこの本を購入して兵役期間中むさぼり読み、信仰に目覚めて精神的な危機を脱した。誰彼かまわずこの本を読んでみるよう薦め、戦友から「福音書の男」というあだ名までつけられるほど熱中したという

(引用:「ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインーWikipedia」より)

→ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

→ウィトゲンシュタイン:モチベーションの上がる言葉51選(MOTIV)

→「ウィトゲンシュタイン」とは?思想・名言や『哲学探究』も解説(TRANS.Biz)

→ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインの名言(ウェブ石碑)

▼「ウィトゲンシュタイン」についてのみんなのツイート

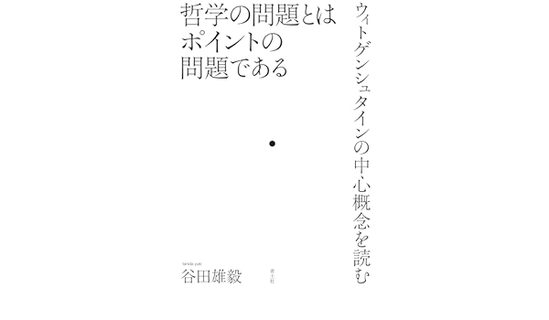

【12月25日発売予定】

『哲学の問題とはポイントの問題である: ウィトゲンシュタインの中心概念を読む』(谷田 雄毅著 青土社)

【Amazon紹介文】「ウィトゲンシュタインの「ポイント」概念に精緻に分け入りながら、わたしたちとことばの関係を解きほぐす。」

【Amazon】→

哲学の問題とはポイントの問題である: ウィトゲンシュタインの中心概念を読む

ことばが生活と噛み合うとき <a href=”#” class=”ctf_more”>…</a><span class=”ctf_remaining”>ことばは、生活と噛み合うことで…

www.amazon.co.jp

Wittgenstein on Knowledge and Certainty

シャーロックとプリチャードによるウィトゲンシュタインの知識と確実性に関するelementsが出版予定

Wittgenstein on Knowledge and Certainty

Cambridge Core – Philosophy: General Interest – Wittgenstein on Knowledge and Certainty

www.cambridge.org

やっと一段落出来そうで今日届いた本を読む。

奥雅博『ウィトゲンシュタインと奥雅博の三十五年』勁草書房、2001年

遠回し的な引用であろうが、このこととも関連しうるだろう。ヘーゲルとウィトゲンシュタインの架空の対話。(池田晶子『考える人』から)

自分は思想的にもともとソシュール、デリダ、パース、ウィトゲンシュタイン辺りの意味論、言語構造とかに興味を持っていたけど、そのあとフッサールのエポケーから仏教の空の教えに興味を持った

キルケゴールの父は熱心なクリスチャンでしたが、家の使用人に乱暴して懐妊させたという罪を抱えていました。さらに、キルケゴールは七番目の末子でしたが、彼と長男を除く他の兄弟姉妹は皆、33歳にならないうちに死没しています。キリストが十字架にかけられたのが33歳とされており、父は子どもたちの死を神の罰であると考えていたのです。

(引用:「「キルケゴール」の思想とは?実存主義と著書や名言も紹介ーTRANS.Biz」より)

父の罪を聞かされたキルケゴールは「大地震が起きた」と日記に記しています。その頃キルケゴールは父との折り合いが悪く、キリスト教への懐疑も募り、自ら「破滅の道」と呼んだ放蕩の生活を送っていましたが、その大地震によって父の苦悩を理解し、父の罪を自分のものとして引き受け、キリスト教への信仰を取り戻しました。

→セーレン・キェルケゴール(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

→キェルケゴール:モチベーションの上がる言葉49選(MOTIV)

→「キルケゴール」の思想とは?実存主義と著書や名言も紹介(TRANS.Biz)

▼「キェルケゴール」「キルケゴール」についてのみんなのツイート

「絶望研究家」キルケゴールが絶望したハードシングス(1/8)

ハイデガー哲学入門を昨日、読み終わりました。

読めないドイツ語と英語の単語の解説とかが出て来て、正直、難しかったけど、キルケゴールなどの実存主義との絡みは“なんとなく”面白かったです。

今は、『エクソシストとの対話』を読みはじめました。

こっちの方が読みやすそうw

Intimidated by contouring? This kit features 3 skin-loving sculpting sticks that make it totally foolproof:

1. Trace hollows of cheekbones to bronze

2. Dab onto apples of cheeks to blush

3. Swipe onto tops of cheekbones to highlight

キルケゴールとかドストエフスキイとかさ、あとなんか知らんけどアンドレジットとかブルトンとかって、既に日本化された商品として受容されているみたいな感じなんだよな。世界はもっと広い。しかし俺は、例えば群馬の田舎で朔太郎を読んでいるような青年が好きなんだね。俺の趣味じゃないけど。

キルケゴールも萩原朔太郎もドストエフスキイも読んだことがありRadioheadを聴いたこともハヌマーンで感動したこともsyrup16gで泣いたこともあるバイト先のおばさん「あるのよ笑」

作家(ミルトンやドフトエフスキー等)

ドフトエフスキー(「罪と罰」「カラマーゾフの兄弟」など)

——その「救済」もそうですが、本書(『白夜』)を読むと、キリスト教の影響を色濃く感じます。ドストエフスキーにとって、この宗教はやはり大きいものなんだなと改めて思いました。

(引用:「〈あとがきのあとがき〉ドストエフスキーの中編・短編から 巨大な作品世界のテーマを覗いてみる『白夜/おかしな人間の夢』の訳者・安岡治子さんに聞く」)

安岡 はい、色濃く出ています。ドストエフスキーを語るには、キリスト教のことを知らないといけないというと、鼻白むようなところが日本にはありますね。「文芸批評や文学研究をしているのに、なぜそのようなことをいうのか」と。しかしドストエフスキーを考えるには、やはりキリスト教とりわけロシア正教には触れざるをえないと思います。

→フョードル・ドフトエフスキー(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

→ドストエフスキーの名言(ドフトエフスキーの名言)

▼「ドフトエフスキー」についてのみんなのツイート

*cos*

【文豪ストレイドッグス】

[フョードル・ドストエフスキー]

#文ストレイヤーさんと繋がりたい

Edibles made with precious ingredients from recipes developed by world-famous chefs.

#文スト

#文スト絵描きさんと繋がりたい

#文スト好きさんと繋がりたい

#ニコライ・ゴーゴリ

#フョードル・ドストエフスキー

#初厚塗り

👈泣いてない 泣いてる👉

【19歳以下の女性が選ぶ】声優「石田彰」が演じたテレビアニメキャラ人気ランキング! 2位は「フョードル・ドストエフスキー(文豪ストレイドッグス)」、1位は?

#ねとらぼリサーチ #声優石田彰が演じたテレビアニメキャラ人気ランキング

【19歳以下の女性が選ぶ】声優「石田彰」が演じたテレビアニメキャラ人気ランキング! 2位は「フョードル・ドストエフスキー(文豪ストレイドッグス)」、1位は?(要約) | アニメ ねとらぼリサーチ

…

nlab.itmedia.co.jp

Our BLACK FRIDAY deals are HERE! Save site wide on award winning organic makeup and skincare.

ジョン・ミルトン(1608年 – 1674年/ 「失楽園」など)

ミルトンは生涯にわたって自分自身の英雄観を鍛え直し,再構築しながら,常にキリスト教的英雄観を追求しつづけ,究極的には完全な英雄の姿を神の御子キリストにおいて具現化した。

(中略)

(引用:杉本誠「ミルトンのキリスト教的英雄観」より)

ミルトンは『教育論』(1644年)の中で,「学問の目的は神を正しく知る力を回復することにより,われわれの始祖の堕罪を修復することであり,この知識を通して神を愛し,模倣し,神の恵みに結びつくことによって,われわれの魂に最高の完成を成し遂げる信仰という真の美徳を備えることにより,できるだけ神に似る存在になることである」(1>と書いている。

▼「ジョン・ミルトン」「失楽園」についてのみんなのツイート

弊支部のしつたそ

失楽園…慈乃

黄昏…マキ

(後1人失楽園防護服持ちがいるがその子の武器が規制済み武器なので今回紹介は省く)

Royzちゃんの地獄ツアーに参加したら、凄く楽しかったんに思い出して聴いてる曲です

Royzちゃんの雷ツアーとか失楽園ツアーとか、ライブのほうは楽しいんに、ですね☺️

11月23日――クシシュトフ・ペンデレツキ生誕91年(1933~2020年)

作曲家、指揮者、教育者。《広島の犠牲者に捧げる哀歌》、《ポーランド・レクイエム》、《エルサレムの7つの門》、《失楽園》に代表される作品の作曲者。

#ペンデレツキ

樹木学者、指揮者、作曲家―ペンデレツキの肖像

…

culture.pl

参加失礼します。

結構色味や翼に苦戦しましたが、描いていて塗りの丁寧さや影と光の配置、構図の巧妙さに気付けて新鮮な時間を過ごしました。特に顔の光や翼の作画が好きです。

失楽園と星の音の神々しさが調和してして好きな絵だったので、こうして描けて楽しかったです。

ありがとうございました。

J.R.R.トールキン(1892年⁻1973年「指輪物語」「ホビットの冒険」など)

「キリストの誕生」は、「人間」の歴史の「幸せな大詰め」でした。「復活」は「神のキリストにおける顕現」の物語の「幸せな大詰め」でした。この物語は喜びに始まり、喜びに終わります。その「真実(リアリティ)の内部の調和」は傑出しています。この物語よりも真実である、と人に考えられる物語はほかにありませんし、かくも多くの懐疑主義者が、その物語の価値によって、真実のものとして受け入れた物語もほかにありません。

(引用:J.R. Rトールキン「ファンタジーの世界ー妖精物語とは何かー」p.142)

→J.R.R.トールキン(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

→【ホビット 思いがけない冒険】熱いセリフの数々に原作者トールキンの想いを感じた!(The Hobbit unexpected journey) (音楽や映画ドラマ、英語を中心としたブログメディアイジ―ルの洋楽&映画&英語メモランダム)

▼「トールキン」についてのみんなのツイート

天才トールキンの語るファンタジーの核心を体験して唯一無二のライトノベル創作家になろう

天才トールキンの語るファンタジーの核心を体験して唯一無二のライトノベル創作家になろう

アーサー・コナン・ドイル(1859– 1930年)「シャーロック・ホームズ シリーズ」)

現在、世界中の研究家の間で言われている定説は次のようなものです。「ドイルは、敬虔なカトリック教徒の家庭に生まれ、神学校で厳格なカトリック教育を受けたが聖職にはつかなかった。エジンバラ大学医学部を卒業した22歳のとき、カトリックの信仰をすてると以後は不可知論者となり、晩年は熱心な心霊主義の信奉者となった。彼は『ホームズ物語』で得た莫大な印税を心霊術の普及のために注ぎ込み、ヨーロッパはもとよりアメリカやオーストラリアにまで講演旅行に出掛けたので、福音の大伝道者パウロにちなんで心霊主義者の間では‘スピリッチュアリズムのパウロ’と呼ばれている」というものです。はたして、これはドイルの信仰に関して本当の姿を言い表わしているのでしょうか。…

(引用:文学に表れたキリスト教-コナン・ドイルの場合 田中喜芳(客員研究員)

ドイルは医学部学生のとき、公にはカトリックの信仰をすてたことになっていますが、実際は完全に信仰をすて切れなかったと言えます。理由の一つは、これまで述べてきたように『ホームズ物語』の中に、数多くのキリスト教関係の記述が見られること、そして、もう一つの理由は、晩年、ドイルが『聖書』に書かれた種々の現象を、キリストが起こした奇跡ではなく心霊現象の面から捕らえることで、『聖書』の正当性を擁護する論陣を展開したことです。

(同上)

→アーサー・コナン・ドイル(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

▼「ホームズ」OR「コナン・ドイル」についてのみんなのツイート

そういえば先日、英国アンティーク博物館に!ホームズの部屋の展示やアーサー・コナンドイル直筆の手紙や肉声に爆上がりしつつ、全員のおみくじが凶or大凶という結果に萎えつつという超大満足タイムでした🇬🇧

時系列が上手く合えばの「もしも」を愉しむ。

…もしもコナン・ドイルがバルーンジャンピングに没頭したままシャーロックホームズを執筆したら。ホームズが気球で飛び跳ねながら犯人を追い廻す場面。気球でゆっくりと降りつつパイプを吹かすホームズとワトソン君。存在しない描写が脳内に出て来たぞ!

NHK #100分de名著「シャーロックホームズスペシャル」

自分はゆるゆるシャーロキアンなので楽しんで視聴。

ドイルがやってのけた、ライヘンバッハの滝からのホームズ復活は、今思えば特撮の『滝落ちor崖落ちは復活フラグ』の原型じゃないかと✨✨✨

尊敬するよコナン・ドイル!

#キングオージャー

コナン・ドイル「サセックスの吸血鬼」(青空文庫)読了。

妻が吸血鬼だ。我が子の血を啜っていた。

舞い込んだ奇妙な依頼に興味を示したホームズは、ワトソンの旧友という依頼人の家に赴くがその正体とは…

意外な犯人系というのか。嫉妬は人を狂わせる。

#読書好きと繋がりたい

コナン・ドイル「ボヘミアの醜聞」(青空文庫)読了。

ホームズの元にとある高貴な人物から依頼が来る。かつて関係していた女性から写真を取り戻して欲しい。しかし、かの女性はホームズに劣らず怜悧であり…

アイリーン・アドラーが登場する話。

ホームズは原作を読んでいないのだが100de名著を機に。

以下(C.S.ルイス/アガサ・クリスティetc…)

→(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

→()

▼「CSルイス」についてのみんなのツイート

1963年11月22日は、C・S・ルイスの命日

「ナルニア国物語」の作者として不滅の存在

中世文化の研究者であり、熱心なキリスト教伝道者でもあります。

「指輪物語」の著者トールキンは友人

「マラカンドラ」など別世界物語3部作も、より宗教色が強いファンタジーSFの名作なので、こちらもご一読を!

追悼

おはようございます🫡

角川文庫で『新訳 ナルニア国物語』(C・S・ルイス 河合祥一郎=訳)全7巻が発売中です‼️

ネットフリックスで実写化のニュースもあります。

秋の読書にどうぞ🥰

こちらの素敵な企画(@MaleFiciuM_U)に顔面偏差値高め天然敬語ダーリンにて参戦致します。事前にバディ組ませて頂いてます♡

────────────────────

飼い犬ダーリン

ルイス・クリフォード

────────────────────

#ダリラヴ_CS

#ダリラヴ_飼い犬ダーリン

1934年8月16日、ロンドン郊外でダイアナ・ウィン・ジョーンズは生まれました。オックスフォードではトールキンやC・S・ルイスから学び、後に英国のファンタジーの女王と呼ばれる児童文学・ファンタジー作家となりました。古典文学に深い造詣を持っており、本当に優れた作品をいくつも残しています。

『新訳 ナルニア国物語』(C・S・ルイス 河合祥一郎=訳)全7巻が発売中です‼️

夏休みの読書にどうぞ💁♀️🥰

→(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

→()

▼「アガサ・クリスティ」OR「ポワロ」についてのみんなのツイート

義父様から常備菜作りの褒美に「まんじゅうあるから食いな!」と…

#まんじゅう怖い

シュールさんありがとう✨

ストランドの近接で使わせて頂きます🙇

#Destiny2

アガサ・クリスティとイザボー・シェイネの試合結果が気になるドンカラスのオジキ

#ポケモンfit

『山田くんとLv999の恋をする』

やっぱり全部揃えようかな☺︎

今まで電子でしか購入していなかったのだけれど毎回、山田くんがカッコ良すぎて紙本も揃えたくなってきた💦

10巻もおもしろかったです☺️

日本人の作家・作品(遠藤周作や三浦綾子など)

遠藤周作(「沈黙」「深い河」「イエスの生涯」など)

→遠藤周作(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

→遠藤周作に関する名言集・格言集(まるちょん名言~名言掲載数14万語~)

▼「遠藤周作」についてのみんなのツイート

遠藤周作さんのフェアを実施しております。おすすめの小説やエッセイに加えて、彼の文学にとって重要な主題であったキリスト教の理解を深められる書籍を取り揃えております!

ぜひお立ち寄りくださいませ。

Our BLACK FRIDAY deals are HERE! Save site wide on award winning organic makeup and skincare.

この本が良すぎて友人らに宣伝したら、5人買ってくれて、2人図書館で予約してくれて、3人貸す約束をしたんだけど、強欲だからここでも宣伝しちゃお

進化生物学、ウィトゲンシュタインの哲学、BUMPの歌詞、漫画『ONE PIECE』、遠藤周作『沈黙』や『星の王子様』などの物語が引用・考察されています

仙台市、青葉山公園にて。美しく色づいたモミジの中に、支倉常長の像がたたずんでいました。支倉常長は、藩主、伊達政宗の命を受け、慶長遣欧使節を率いてローマに行った武士です。遠藤周作の小説『侍』のモデルにもなりました(^^)

定例ビジネスコーチング🧑💼

◯マラソン思考の欠如

◯遠藤周作の事例(人生と仕事間の均衡)

◯レジリエンス

こんなトッピクスが出てきて、

環境把握、問題整理、会社経営との

兼ね合いを第3者視点で

言語化してくれる存在は貴重❗️

この原体験を相談業務で提供できてるか🤔

#コーチング

#相談

▼こちらでも言及

キリスト教・聖書に影響を受けたとされる日本文学(小説)【35選】

キリスト教・聖書に影響を受けたとされる日本文学(小説)【35選】

三浦綾子(「塩狩峠」「氷点」など)

▼「三浦綾子」についてのみんなのツイート

とりやべミホサンのピアノ凄い素敵【行事案内】2023年8月25日(木)18時開演「五郎部俊朗 三浦文学館コンサート~日本の歌&イタリアの歌~」を三浦綾子記念文学館本館で開催いたします。

【行事案内】2023年8月25日(木)18時開演「五郎部俊朗 三浦文学館コンサート~日本の歌&イタリアの歌~」を三浦綾子記念文学館本館で開催いたします。

みなさま、いかがお過ごしでしょうか。 <a href=”#” class=”ctf_more”>…</a><span class=”ctf_remaining”>昨年に引き続き、五郎…

www.hyouten.com

「神のみ言葉ひとつでも実践しようとしたら、すぐ自分が罪人であることが分かります。」(三浦綾子)

☆三浦綾子記念文学館☆

今回、ボランティアさんの説明を聞きながら見学をさせていただいた。すばらしい説明で、三浦さんご夫妻の人生が走馬灯のように頭の中に入って来る。訪れた私に勇気、元気を与えてくれる不思議な施設である💛

#三浦綾子記念文学館 #旭川市 #旭川空港 #見本林 #氷点

Our BLACK FRIDAY deals are HERE! Save site wide on award winning organic makeup and skincare.

お笑い番組の「笑点」は、そもそも当時の高視聴率TVドラマにして、北海道旭川市の作家・三浦綾子の小説「氷点」をもじったものである。

▼こちらでも言及

キリスト教・聖書に影響を受けたとされる日本文学(小説)【35選】

キリスト教・聖書に影響を受けたとされる日本文学(小説)【35選】

日本人の著名人(新島襄や内村鑑三や加藤一二三等)

新島襄(同志社英学校の設立など)

▼「新島襄」についてのみんなのツイート

「世の中の事はすべて根気仕事である。根気の強いものが最後の勝利を得る」新島襄.

#幕末 #名言

Our BLACK FRIDAY deals are HERE! Save site wide on award winning organic makeup and skincare.

「思ふに学術のみを教へて、徳義を重んぜざるは、其の国家に害を及ぼすこと、却って教育なきものに勝ること、幾倍であるかわからぬ。仕事にして気魄の強き者が最後の勝利を得るにいたるなり」新島襄.

#幕末 #名言

內村は他の講師とはちがつた毒舌家であつて、あたりかまはず、有名人の悪口を云つてゐた。殊に同志社の創立者新島襄の悪口を盛んに云つてゐるのが、私には意外に感ぜられた。〔略〕內村は新島未亡人の行動をさへ悪しざまに噂してゐた。

『內村鑑三』

同志社大学

幕末期、かつてこの地には薩摩藩邸があり会津藩士山本覚馬がここで幽閉されていた。

明治維新後、新島襄がこの地に同志社英学校・女子塾を設立。

襄の妻は覚馬の妹•八重。(2013年大河ドラマ主人公)

▼こちらでも言及

キリスト教・聖書に影響を受けたとされる日本文学(小説)【35選】

キリスト教・聖書に影響を受けたとされる日本文学(小説)【35選】

内村鑑三(

▼「内村鑑三」についてのみんなのツイート

飯島延浩(山崎製パン株式会社代表取締役社長)

→飯島延浩(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

→「『愛』と『戦い』をリンクする時が来ている」 飯島延浩・山崎製パン社長講演(ChristianPress)

『山上の垂訓に隠された生命の道』いのちのことば社 2012年(ジュリアン・N・飯島名義)

以下、(資生堂元社長、石井十次、

ムラサキスポーツ社長

白洋舎

杉原千畝

スポンサーリンク